Leben & StilView all

- Details

- Köpfe

FMK: Neuer "alter" Präsident

- Redaktion

- 13.Jan.2026

- Details

- Köpfe

Neuer Geschäftsführer bei Bachmann electronic

- Redaktion

- 13.Jan.2026

- Details

- Leben & Stil

Oh kommet doch all

- Rainer Sigl

- 19.Dec.2025

- Details

- Leben & Stil

Charity-Punsch von MP2 & Artcare

- Redaktion

- 19.Dec.2025

Office & TalkView all

- Details

- Officetalk

Enquete Gründung und Nachfolge

- Gerhard Popp

- 03.Nov.2025

- Details

- Officetalk

Kooperation als Überlebensstrategie in der Bauwirtschaft

- Redaktion

- 17.Oct.2025

- Details

- Officetalk

“Deregulierung als Schlüssel für leistbares Wohnen”

- Redaktion

- 14.Oct.2025

- Details

- Officetalk

„Wir müssen in die Umsetzung kommen"

- Gerhard Popp

- 30.Sep.2025

Produkte & ProjekteView all

- Details

- Projekte

Optimus Tower: 5G entlang des Brennerkorridors

- Redaktion

- 13.Jan.2026

- Details

- Projekte

KI aus Graz unterstützt Verbund AG

- Redaktion

- 13.Jan.2026

- Details

- Projekte

Best of ... Cloud-Umgebungen für den Fachbereich

- Redaktion

- 23.Dec.2025

- Details

- Projekte

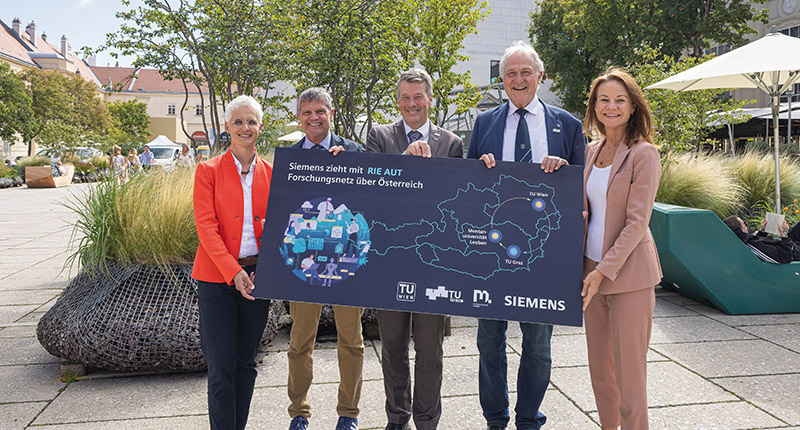

Erfolgreiches Jahr für die Energieforschung

- Redaktion

- 17.Dec.2025

How to resolve AdBlock issue?

How to resolve AdBlock issue?