- Details

- Cover-Plus

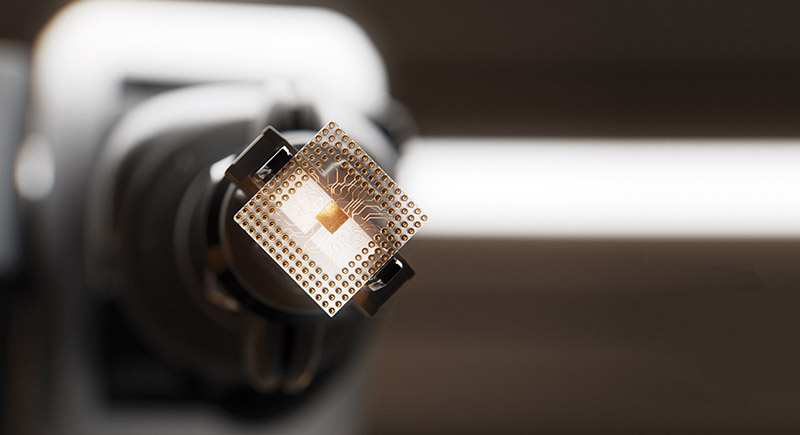

Chips als Schlüssel zum Erfolg

Die Halbleiterindustrie spielt eine zentrale Rolle im Wettstreit um die KI-Dominanz. Die Autorin Cynthia Chung beleuchtet in einem Substack-Artikel die Szene.

In ihrem Substack-Artikel »The AI Chip Race for Technological Supremacy« nimmt die kanadische Autorin Cynthia Chung die Leser mit auf eine Reise in die Welt der Halbleiterindustrie – ein Thema, das in Zeiten globaler Handelskonflikte und technologischer Wettrennen kaum relevanter sein könnte. Chung, bekannt für ihre scharfsinnigen Analysen geopolitischer und wirtschaftlicher Dynamiken, untersucht die Hürden, mit denen die USA konfrontiert sind, um die Produktion von Halbleitern – insbesondere für Künstliche Intelligenz (KI) – zurück ins Land zu holen. Dabei rückt sie Zölle als zweischneidiges Schwert ins Zentrum ihrer Argumentation. Für ein österreichisches Publikum, das in einem Land mit starker Industrie und wachsendem Interesse an technologischer Souveränität lebt, bietet der Text nicht nur Einblicke in die amerikanische Strategie, sondern auch wertvolle Parallelen zur heimischen Situation.

Historischer Rückblick und aktuelle Herausforderungen

Chung legt den Grundstein mit einem historischen Überblick: In den 1990er Jahren waren die USA ein Gigant der Halbleiterproduktion mit einem globalen Marktanteil von 40 %. Heute liegt dieser bei unter 12 %, während die Fertigung modernster Chips nach Ostasien abgewandert ist – vor allem nach Taiwan (TSMC) und Südkorea (Samsung). Die Autorin sieht darin eine strategische Schwäche, die durch den CHIPS Act von 2022 mit 52 Milliarden Dollar an Subventionen behoben werden soll. Projekte wie TSMCs Fabrik in Arizona oder Samsungs Anlage in Texas zeigen erste Erfolge, doch Chung bleibt skeptisch. Verzögerungen – etwa TSMCs Fertigstellungstermin, der auf 2028 verschoben wurde – und anhaltende Abhängigkeiten von globalen Lieferketten werfen Fragen auf: Kann die USA ihre einstige Dominanz zurückerobern, oder bleibt das ein teurer Traum?

Zölle als Stolperstein

Hier setzt Chungs Hauptthese ein: Zölle, die als Schutzmaßnahme gedacht sind, könnten das Ziel eher gefährden. Sie beleuchtet die jüngsten US-Politiken: Trumps Handelstarife von 2018 gegen China, Bidens Erhöhung auf bis zu 50 % für chinesische Halbleiter im Jahr 2024 und die drohenden Zölle ab 2025 auf Importe aus Ländern wie Südkorea oder Japan. Diese Maßnahmen sollten ausländische Produzenten schwächen und heimische Firmen stärken. Doch Chung argumentiert, dass sie die Kosten für US-Unternehmen in die Höhe treiben, die auf ein globales Netzwerk angewiesen sind. Halbleiterproduktion ist komplex: Siliziumwafer kommen aus Japan, Photolithographiemaschinen aus den Niederlanden (ASML), und die Montage erfolgt oft in Südostasien. Zölle auf diese Komponenten – etwa eine Verteuerung von Wafern von 200–400 Dollar auf ein Vielfaches – machen den Standort USA unattraktiv. Ein Beispiel: Intel, das in Ohio eine Mega-Fabrik plant, kämpft mit steigenden Kosten für importierte Ausrüstung, was den Zeitplan gefährdet.

Strukturelle Schwächen der USA

Die Autorin geht über die Zollkritik hinaus und nennt tiefere Probleme. Erstens die Kostenstruktur: Eine Fabrik in den USA zu bauen ist 30–50 % teurer als in Taiwan oder Südkorea – bedingt durch höhere Löhne, strengere Umweltauflagen und bürokratische Hürden. In Österreich, wo die Industrie ebenfalls mit hohen Standards und Kosten lebt, klingt das vertraut. Zweitens der Fachkräftemangel: Chung zitiert Prognosen, wonach den USA bis 2030 67.000 qualifizierte Arbeitskräfte fehlen – von Ingenieuren bis zu Technikern. Südkorea hingegen fördert mit Programmen wie dem »K-Semiconductor Belt« Tausende Talente, während die USA in der Ausbildung hinterherhinken. Drittens die Lieferketten: Selbst mit Subventionen bleibt die Industrie auf Importe angewiesen, was Zölle zu einem stumpfen Werkzeug macht. Chung kontrastiert dies mit asiatischen Modellen: Taiwan bietet schnelle Genehmigungen, Südkorea massive Steuererleichterungen – Ansätze, die in den USA fehlen.

Geopolitische Dimension

Besonders packend ist Chungs geopolitischer Blick. Sie beschreibt den »AI Chip Race« als Kampf um technologische Vorherrschaft, in dem die USA nicht nur China, sondern auch Verbündete wie Taiwan und Südkorea herausfordern. Taiwan stellt 90 % der weltweit fortschrittlichsten Chips her – eine Abhängigkeit, die im Falle eines Konflikts (etwa um Taiwan) existenzbedrohend wäre. Doch Zölle könnten diese Partnerschaften belasten. Wenn die USA Südkorea mit Strafzöllen belegen, drohen Vergeltungsmaßnahmen, die den Export amerikanischer Chips unrentabel machen könnten. Chung warnt: Statt die Industrie heimzuholen, riskieren die USA, sich vom globalen Ökosystem zu isolieren, das sie kontrollieren wollen. Für Österreich, ein Land mit starker Exportwirtschaft und Mitglied der EU, die selbst mit Chip-Abhängigkeiten kämpft, ist das ein Weckruf. Die EU plant mit Initiativen wie dem European Chips Act ähnliche Schritte – doch auch hier könnten protektionistische Tendenzen die Zusammenarbeit mit Asien erschweren.

Relevanz für Österreich

Chungs Analyse hat direkte Bezüge zu Österreich. Die heimische Industrie – etwa Firmen wie AT&S, die Leiterplatten für Chips produzieren, oder Infineon mit Standorten in Villach – ist Teil desselben globalen Netzwerks. Die Chip-Krise der Pandemiezeit hat gezeigt, wie verwundbar auch österreichische Autobauer wie Magna oder Zulieferer sind, wenn asiatische Lieferketten stocken. Chung deutet an, dass Zölle diesen Druck nicht lösen, sondern verschärfen könnten – eine Lektion, die auch für die EU gilt, die mit TSMC in Dresden oder Intel in Magdeburg eigene Fabriken anlockt. Österreich könnte hier eine Rolle spielen: Mit seiner starken technischen Ausbildung (z. B. TU Wien) und strategischer Lage könnte es ein Knotenpunkt für europäische Chip-Produktion werden – vorausgesetzt, die Politik setzt auf Kooperation statt Abschottung.

Chungs Schreibstil ist dicht, faktenreich und mit einem Hauch von Dramatik, der das Thema lebendig macht. Sie erklärt technische Details – etwa die Bedeutung von 3-Nanometer-Chips oder die Rolle von ASML-Maschinen – so, dass auch Laien folgen können. Doch der Artikel hat Schwächen. Ihre Argumentation stützt sich auf allgemeine Trends und Sekundärquellen, während direkte Belege – etwa Zahlen zu Zollkosten oder Stimmen aus der Industrie – fehlen. Ihre Kritik an Zöllen ist schlüssig, aber einseitig: Alternativen wie Investitionen in Bildung, Forschung oder Infrastruktur werden nur angerissen. Für eine Autorin mit geopolitischem Anspruch hätte ein Vergleich mit erfolgreichen Modellen – etwa Deutschlands Kooperation mit TSMC oder Österreichs Ansatz bei Infineon – den Text gestärkt. Auch die südkoreanische Perspektive, die Chung als Kanadierin mit möglichen familiären Wurzeln einbringen könnte, bleibt vage.

Fazit für Österreicher

»The AI Chip Race for Technological Supremacy« ist ein kluger Weckruf: Zölle allein bringen die Halbleiterproduktion nicht zurück – sie könnten sie sogar vertreiben.

Für ein österreichisches Publikum bietet Chung eine doppelte Lektion: Sie zeigt die Fallstricke protektionistischer Politik, die auch die EU bedrohen, und unterstreicht die Notwendigkeit globaler Zusammenarbeit. Das ist für Österreich besonders wichtig.

- Details