- Details

- Bau | Immobilien

Umgang mit Klimaveränderungen: Beton und Zement als Schlüssel für Resilienz

Beim 46. Kolloquium „Forschung & Entwicklung für Zement und Beton“ der VÖZ ging es um Wildbach- und Lawinenverbauung, zukunftsfitte Infrastruktur und innovative Entwicklungen in Forschung und Praxis.

Bild: Die Vortragenden (v.l.n.r.): Sebastian Spaun, Christoph Kaipel, Christoph Stotter, Christoph Ressler, Cornelia Bauer, Claudia Dankl, Anika Häberlein, Martin Reymaier, Michael Steineder, Walter Becke, Haimo Primas

Zum Austausch von Wissenschaft und Praxis über Zukunftsfragen der Bauindustrie konnte die Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ) rund 300 Personen in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien begrüßen – ein Zeichen, dass Forschung und Entwicklung einen hohen Stellenwert in der Branche haben. „Die Bauwirtschaft steht vor der Herausforderung, CO₂-Emissionen so rasch als möglich zu senken und gleichzeitig Strukturen zu schaffen, die den zunehmenden, klimawandelbedingten Extremereignissen bestmöglich standhalten. Zement und der Baustoff Beton spielen dabei eine zentrale Rolle: Mit dem regional verfügbaren, langlebigen und widerstandsfähigen Baustoff werden Schutzbauten und Infrastrukturen errichtet, die über Generationen bestehen und damit auch einen wichtigen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel leisten“, so Sebastian Spaun, Geschäftsführer der VÖZ. „Der fachliche und persönliche Austausch über aktuelle Entwicklungen ist dabei zentral, um für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein.“

Stadt, Land, Fluss und Berge im Klimawandel

Klimawandel, Extremwetter, Naturgefahren – unsere Infrastruktur steht unter Druck. Genau diesem Thema widmete sich Florian Rudolf-Miklau, Leiter der Abteilung Wildbach- und Lawinenverbauung im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, in seiner Keynote, und wies auch auf die Grenzen der Anpassungsfähigkeit eindringlich hin. „Die Erderwärmung – Prognose für den Alpenraum: plus 3 Grad – setzt in den österreichischen Gebirgsregionen Naturgefahrenprozesse von teilweise extremem Ausmaß in Gang, die unsere Schutzsysteme an die Grenzen ihrer Wirksamkeit führen, wie zuletzt die Bergsturzkatastrophe in Blatten in der Schweiz“, so Rudolf-Miklau. „Das ‚Neue Normal‘ sind häufigere Extremereignisse, die den Schutz vor Naturgefahren in den Alpen vor große Herausforderungen stellen und neue Konzepte erfordern, wenn das Sicherheitsniveau auch in den nächsten Jahrzehnten auf dem aktuellen Stand gehalten werden soll.“

Im Anschluss diskutierte ein hochkarätig besetztes Podium erforderliche Anpassungen von Gesellschaft und Infrastruktur an die Herausforderungen des Klimawandels. Einigkeit herrschte unter anderem darüber, dass proaktives Handeln, Investitionen in die blau-grüne Infrastruktur und Mut zur Veränderung unumgänglich sein werden.

„Die Anzahl an Einschränkungen beim Bahnbetrieb aufgrund von Extremwetterereignissen wie Unwettern, Starkregenfällen und Murenabgängen steigt. Die nach dem Unwetter Anett und dem daraus resultierenden Hochwasser adaptierte Weststrecke Wien – St. Pölten ist unsere neue Benchmark für eine klimafitte Infrastruktur. Beton und Zement sind dabei wichtige und unentbehrliche Baustoffe, das Know-how der Industrie ist für die ÖBB-Infrastruktur unverzichtbar“,

erklärt Judith Engel, Vorständin ÖBB-Infrastruktur AG.

Roman Kohler, Verbund Hydro Power GmbH, sagt: „Der Klimawandel ist auch in den Alpen angekommen. Wir merken dies durch höhere Schneefallgrenzen bei Niederschlagsereignissen und eine Veränderung im saisonalen Abflussverhalten, wo es zukünftig zu einer tendenziellen Verlagerung von den Sommermonaten hin zu den Wintermonaten kommt. Mit den vielfältigen Auswirkungen des Klimawandels auf den Betrieb und die Instandhaltung unserer Anlagen beschäftigen wir uns natürlich schon seit Jahren proaktiv und passen diese an die geänderten Bedingungen an. Klar ist, dass die alpinen Speicher auch in den kommenden Jahrzehnten eine wichtige Rolle für die Stromversorgung in Österreich spielen. Sie ermöglichen nicht nur eine Speicherung von Strom, sie bieten auch nachhaltige Flexibilitäten und erfüllen darüber hinaus durch ihre Retentionswirkung auch eine Art von Schutzfunktion. Zusammengefasst bedeutet das, dass die Zukunft der alpinen Wasserkraft für die nächsten Jahrzehnte gesichert ist.“

Simon Tschannett, Weatherpark, ergänzt: „Klimawandelbedingte Extremereignisse sind keine Ausnahme mehr, sondern prägender Teil unserer Realität – und sie werden häufiger und heftiger. Klimaschutz und Anpassung rücken daher unweigerlich immer stärker in den Fokus. Als Gesellschaft müssen wir tun, was nötig ist – nicht nur das, was machbar erscheint: die drastische Anpassung unserer Städte und Dörfer an Hitze und Starkregen mit Hilfe von blau-grüner Infrastruktur. Dafür braucht es klare gesetzliche Rahmenbedingungen, ein eindeutiges Mandat und das nötige Budget.

Radikal wäre das Verharren im Status quo. Denn das Klima wartet nicht.“

Daniel Zimmermann, 3:0 Landschaftsarchitektur, ruft ebenfalls zum Handeln auf: „Das Klimalimit mit 1,5°C Erwärmung haben wir de facto verabsäumt einzuhalten. Der Fokus sollte meiner Ansicht nach deshalb verstärkt auf nachhaltigen Systemen der Klimawandelanpassung liegen und dies vor allem

mit der Hilfe von Bäumen. Dazu braucht es mutige Entscheidungen, auch gegen den Mainstream.“

Theorie trifft Praxis: CO2-reduzierte Zemente und Betone

Den Startschuss für den Vortragsthemenblock gab Christoph Stotter von Wietersdorf Alpacem und berichtete über die Erfahrungen mit klinkerreduziertem Zement im Tunnelbau. Beim Bau eines Bahntunnels auf der Strecke Divača–Koper kam erfolgreich ein klinkerreduzierter Zement der Sorte CEM II/C für die Tunnel-Innenschale zum Einsatz. „Sehr positiv ist, dass die großen Anforderungen an Infrastrukturprojekte auch mit klinkerreduzierten Zementen erreicht werden und die Eigenschaften sogar teils nachhaltig verbessert wurden. Aufgrund des hohen Gehalts an mineralischen Zusatzstoffen ist der Beton besonders langlebig“, so Stotter.

Anschließend informierten Christoph Ressler und Martin Reymaier vom Güteverband Transportbeton über Wege, nachhaltige Betone transparent auszuschreiben und zu bewerten. Die Österreichische Bautechnik Vereinigung (ÖBV) hat auf Anregung und unter Mitwirkung des GVTB erst vor kurzem das

Merkblatt „CO₂-Klassen für Beton“ publiziert. „Die Einstufung der gängigsten österreichischen Betonsorten in CO₂-Klassen macht die Emissionen transparent, die bei der Herstellung dieses Baustoffs entstehen. Damit und mit entsprechenden Tabellen für die Verfügbarkeit gibt man Bauherren, Architekten und Planern in Österreich eine klare Orientierung und eine Ausschreibungshilfe für CO2-reduzierte Betone“, so Ressler. Ein weiteres Instrument zur Bewertung von Nachhaltigkeit für Produktionsstandorte ist die Einführung der CSC-Zertifizierung des Concrete Sustainabilty Council in Österreich, die zu mehr Transparenz in der Zement- und Betonbranche führen soll. „Die CSC-Zertifizierung ermöglicht eine einfachere Vergleichbarkeit und Orientierung. Mittlerweile gibt es weltweit bereits 1.525 CSC-zertifizierte Werksstandorte. In Österreich sind es 53, Tendenz steigend“, so Reymaier.

Ökobilanzierung, Dauerhaftigkeit und Bauteilaktivierung am Prüfstand

Ein weiterer Vortragsblock war der nachhaltigen Anwendung von Beton gewidmet: Die Lebenszyklusanalyse von Brückenbauwerken stand im Fokus des Vortrags von Anika Häberlein, Universität Innsbruck, und Christoph Kaipel, ÖBB. Verglichen wurden dabei Stahl-Beton- und Holz Beton-Brücken. Spannend: Während aus ökonomischer und ökologischer Sicht die Bauwerke bei der Errichtung nur geringe Unterschiede zeigen, zeigen sich bei einem Blick auf einen Lebenszyklus von 100 Jahren deutlich die Vorteile von Stahl-Beton-Brücken. „Am Beispiel von Brücken zeigt sich, dass Holztragwerke gegenüber (Stahl-)Beton Verbundbrücken in der Regel kürzere Lebensdauern und damit einen höheren Instandhaltungsaufwand aufweisen. Diese verkürzten Lebensdauern wirken als Multiplikator für klimarelevante Emissionen und Kosten“, so Häberlein und Kaipel.

Die Dauerhaftigkeit von Beton wurde anhand von Analysen von Beton aus der Straßendecke des Arlbergtunnels gezeigt, der nach 45 Jahren noch immer hervorragende Qualität aufwies. Im Zuge der Sanierung des Tunnels wurde diese Betondecke umfassend analysiert. „Die Ergebnisse schlagen eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft des Betonstraßenbaus und verdeutlichen, wie entscheidend präzise Anforderungswerte für die Qualität und Langlebigkeit moderner Betondecken sind“, so Michael Steineder, Smart Minerals GmbH, in seinem Vortrag.

Den krönenden Abschluss des Kolloquiums bildete ein Vortrag zur Bauteilaktivierung. Walter Becke, AEE Intec, stellte ein Monitoringprojekt vor, in dem ein interdisziplinäres Team 16 bauteilaktivierte Gebäude, verteilt auf ganz Österreich, vier Jahre auf Basis von Messdaten, Befragungen und Interviews untersucht hatte. „Die Bauteilaktivierung ist eine technisch ausgereifte und vielseitig einsetzbare Lösung zur Nutzung der Gebäudemasse als thermischen Speicher. Sie ermöglicht hohen Raumkomfort bei geringen Betriebskosten und kann sowohl in Neu- als auch in Bestandsbauten angewendet werden“, so Walter Becke. Das Projekt bestätigt das große Potenzial der Bauteilaktivierung zur thermischen Energiespeicherung und zur Glättung von Lastspitzen. Dieses Potenzial der Bewirtschaftung der Gebäude als Speicher wird allerdings bislang aufgrund technischer und regulatorischer Hürden noch zu wenig genutzt.

- Details

ThemaThema

- Details

- Thema

Früh an Bord

- Redaktion

- 22.Oct.2025

- Details

- Thema

Kooperation als Überlebensstrategie in der Bauwirtschaft

- Redaktion

- 17.Oct.2025

- Details

- Thema

Gemeinsam besser ans Ziel

- Bernd Affenzeller

- 24.Sep.2025

- Details

- Thema

Lean in der Baustellenpraxis

- Bernd Affenzeller

- 01.Sep.2025

Bau & Wirtschaft

- Details

- Bau | Immobilien

Steigende Baukosten und Baupreise

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

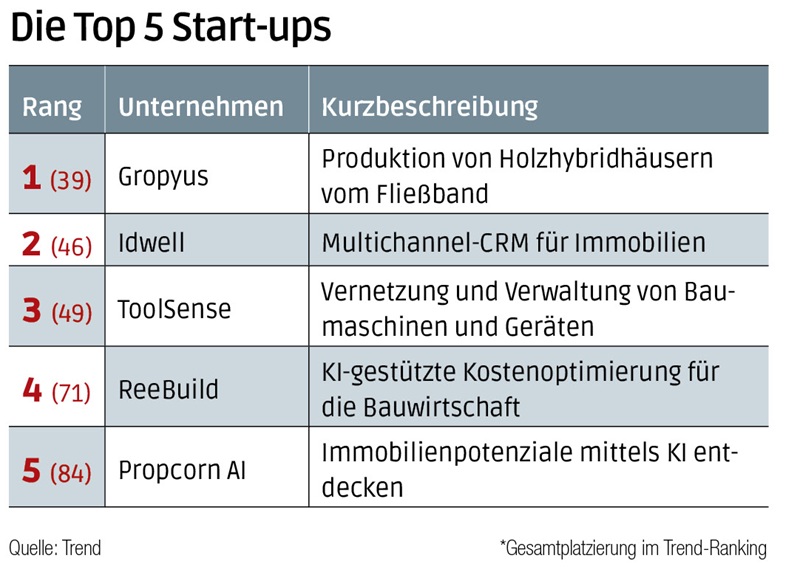

Die besten Start-ups der Bau- und Immobilienwirtschaft

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Wenn die KI bei Asphalt und Beton mitmischt

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Aus für Sanierungsbonus: Das sagt das Ministerium

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Aus der Praxis: Verlust des Werklohns

- Redaktion

- 17.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Bank Austria schnürt Wohnbaupaket

- Redaktion

- 17.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Rosenberger Telematics bei VDBUM-Großseminar

- Redaktion

- 16.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Baubeginn für Quartier „Kurbadstraße“ in Wien Oberlaa

- Redaktion

- 12.Feb.2026

Leben & StilView all

- Details

- Köpfe

Neuer Geschäftsführer bei CIS Certification

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Eventtipp: Digital X in Wien

- Redaktion

- 13.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Logieren im Stadtpalais

- Angela Heissenberger

- 11.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Gerichte und Geschichte

- Rhea Krčmářová

- 11.Feb.2026

Office & TalkView all

- Details

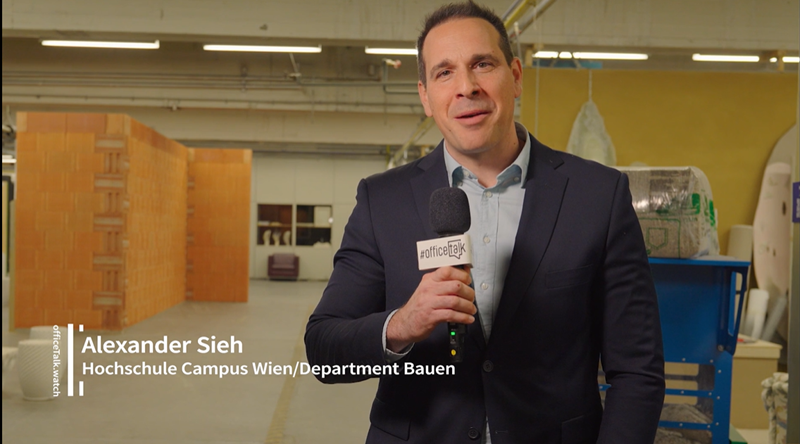

- Officetalk

Round Table: "Die jungen Wilden"

- Redaktion

- 04.Feb.2026

- Details

- Officetalk

„Wir müssen das Ziel 2050 ernst nehmen"

- Gerhard Popp

- 27.Jan.2026

- Details

- Officetalk

Enquete Gründung und Nachfolge

- Gerhard Popp

- 03.Nov.2025

- Details

- Officetalk

Kooperation als Überlebensstrategie in der Bauwirtschaft

- Redaktion

- 17.Oct.2025

Produkte & ProjekteView all

- Details

- Projekte

Größte E-Lkw-Flotte der Abfallwirtschaft

- Redaktion

- 11.Feb.2026

- Details

- Projekte

Bilfinger: Wasserstoffanlage in Lingen

- Redaktion

- 06.Feb.2026

- Details

- Projekte

ABB setzt auf Open-Source-Plattform

- Redaktion

- 06.Feb.2026

- Details

- Projekte

Zusammenarbeit verlängert

- Redaktion

- 21.Jan.2026