- Details

- Bau | Immobilien

Klimapolitik: Was Österreich von der Schweiz lernen könnte

Die auf Emissionsziele getrimmte Klimapolitik ist dabei zu scheitern. Wie ein neues Klimagesetz aussehen könnte.

Ein Kernelement der bisherigen Klimapolitik sind Ziele für die Reduktion der Treibhausgase: Die EU will Klimaneutralität bis 2050. Österreich nennt im aktuellen Regierungsprogramm noch immer das Jahr 2040. Diese Zahlen sind die Spitze einer Pyramide von weiter aufgefächerten Zielen, deren Details immer weniger Akteuren in Politik und Business geläufig sind. Diese auf Emissionsziele getrimmte Klimapolitik ist gerade dabei zu scheitern. Ein Faktencheck enthüllt einige Gründe.

In der EU und auch in Österreich gibt es seit 2020 einen Rückgang bei Treibhausgasen. Dieser ist aber eng mit den aktuellen Preisschocks und dem Einbruch von wirtschaftlicher Aktivität verbunden. Nur auf die Emissionszahlen zu sehen und diese als Erfolg der Klimapolitik zu vermarkten, ist irreführend. Vor wenigen Tagen löste sich die Net-Zero Banking Alliance (NZBA) auf, die 2021 gestartet wurde. Dieser Schritt ist deshalb so bemerkenswert, weil die weltweit größten Banken ihr gesamtes Kredit- und Investmentgeschäft auf das Netto-Null-Ziel bei Emissionen bis 2050 orientieren wollten. Mit der zweiten Amtsperiode von US-Präsident Donald Trump begannen die großen Banken dann, diese Kooperation zu verlassen.

Ein pragmatischer Pfad

Als eine argumentative Rettungsinsel bietet sich das Klimagesetz der Schweiz an. Schon die Bezeichnung »Klima- und Innovationsgesetz« (KIG) überrascht, weil die Rolle von zielorientierten Innovationen das Narrativ dieses Gesetzes prägt. Unternehmen erhalten Innovations-Fördergelder, wenn sie einen Netto-Null-Fahrplan vorlegen. Bundesmittel für die Sanierung und den Neubau von Gebäuden ergänzen viele kantonale Programme. Diese fiskalisch-föderale Architektur ist eine Schweizer Besonderheit.

Das Klima- und Innovationsgesetz verankert ein Netto-Null-Ziel für das Jahr 2050, setzt aber statt auf sektorale Caps und automatischen Sanktionsmechanismen auf einen pragmatischen Pfad mit der Verknüpfung von Finanzhilfen und Roadmaps. Nachfolgend wird skizziert, wie ein Klimagesetz für Österreich aussehen könnte, das sich an den Erfahrungen der Schweiz orientiert:

1. Unterstützung der auf EU-Ebene vereinbarten Emissionsziele. Diese Ziele werden allerdings nicht weiter auf Sektoren und Bundesländer aufgebrochen, da eine solche Vorgangsweise angesichts der Länge der Anpassungspfade und der damit verbundenen Unsicherheiten nicht glaubwürdig durchführbar ist.

2. Innovationsimpuls für Gebäude. Sowohl für den Bestand an Gebäuden als auch für Neubauten liegt ein breiter Fächer von zukunftsfähigen Innovationen vor. Die wichtigsten Elemente wären der Einbau von selbstlernenden Steuerungen für alle leitungsgebundenen Energieträger wegen der damit erreichbaren Energiereduktionen bis zu 20 Prozent sowie die Intensivierung von Sanierungen mit industriell gefertigten seriellen Fassadenelementen, die mit minimalen Störungen montiert werden können. Im Neubau sollen grundsätzlich sogenannte Quartierskonzepte zur Anwendung kommen, die sich durch gemischte Nutzungsstrukturen, vom Kindergarten bis zu Start-ups, auszeichnen und deren lokalisiertes Energiesystem durch Energie-Hubs und Anergienetze charakterisiert ist. Diese innovativen Energiekonzepte ermöglichen eine bis zu 100 Prozent lokale Deckung für Wärme und Kühlen und bis zu drei Viertel eine lokale Bereitstellung von Elektrizität.

3. Innovationsimpuls für die Industrie. Österreich zeichnet eine starke und international herausragende Industrie aus, vor allem bei sogenannten »Hard-to-abate«-Sektoren wie Stahl, Zement und Grundstoffchemie, also Industrien, die nur sehr schwer dekarbonisiert werden können. Diese Industrien stehen in einem globalen Wettbewerb, der durch die Attribute Kreislauffähigkeit und Carbon Management geprägt ist. Eine Orientierung für die absehbaren Transformationen ist das hochinnovative Projekt »Carbon To Product Austria (C2PAT)« mit folgenden sektoralen Verschränkungen: CO2 aus der Zementproduktion wird abgeschieden und mit Wasserstoff, der über nichtfossile Elektrizität erzeugt wird, zu synthetischen Energieträgern und Grundstoffen für Kunststoffe weiterverarbeitet. Für den Transport von CO2 und Wasserstoff sowie der Speicherung von CO2 sind dafür die notwendigen Voraussetzungen zumindest für Pilotprojekte zu öffnen.

4. Innovative Finanzierungen. In den nächsten 20 Jahren werden für Gebäude mehr als 100 Mrd. Euro und für die Industrie mehr als 20 Mrd. Euro zu finanzieren sein. Für Gebäude und Wohnen bietet sich die Aktivierung der vor Jahren per Gesetz eingerichteten Wohnbau Investitionsbank an. Mit einem Austrian Innovation and Transition Fund könnten spezielle Finanzierungsmöglichkeiten für die Schlüsselindustrien angeboten werden. Zu erinnern ist an den noch immer verfügbaren Fonds des European Recovery Program (ERP) nach dem Zweiten Weltkrieg. Besondere Merkmale dieses Instruments wären eine hohe Eigenverantwortung der beteiligten Unternehmen sowie die Dotierung durch die nationalen Erlöse aus dem EU Emissionshandel und dem EU-Innovation-Fund.

5. Innovative Governance. Auch die Rolle des Staates sollte sich verändern. Das traditionelle Konzept von Förderungen, die nicht immer treffend sind, wird durch die Rolle eines »Enablers« ergänzt, der Impulse für zielorientierte Innovationen setzt. Beispiele dafür wären die Etablierung von »Lead-Märkten« für Baustoffe und Bauten, etwa durch die Bundesimmobiliengesellschaft, oder eine aktive Rolle zu einem kreislauforientierten Carbon Management, wie im Projekt C2PAT skizziert. Wo immer finanzielle Förderungen durch den Staat erfolgen, sollten diese an nachgewiesene Erfolge gebunden sein, die einen Bonus generieren.

6. Forschung, Entwicklung und Monitoring. Zu erinnern ist an die steigende Lücke der EU bei zentralen strategischen Forschungsaufgaben, die von Energie bis zu Künstlicher Intelligenz reichen. Österreich hat in einigen Bereichen herausragende Produkte, wie die Nutzung von Gebäuden als thermische Speicher durch die thermische Bauteilaktivierung. Auf der Technologie-Landkarte gibt es in Österreich aber noch immer relativ unbekannte Territorien wie ein besseres Verständnis für die Verwendung von Energie und die Möglichkeiten von fundamentalen Transformationen.

Wirklichkeit und Möglichkeit

Diese sechs angedeuteten Innovationsimpulse könnten das Narrativ eines neuen Klimagesetzes bilden. Dahinter steht die Einsicht, dass es trotz der Wirklichkeit einer zunehmenden Ablehnung der bisherigen Klimapolitik dennoch die Möglichkeit von Reformen gibt, die aus ganz anderen Gründen notwendig und attraktiv sind, vor allem durch Stärkung der Resilienz gegenüber Störungen, die von belasteten Abhängigkeiten bei Energie bis zu Bedrohung der nationalen Sicherheit reichen. Oder wie Robert Musil meinte: Wenn es einen Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch einen Möglichkeitssinn geben.

Die Autoren

Reinhold W. Lang ist Professor für Polymerwerkstoffe an der Johannes-Kepler Universität Linz. Er ist Mitglied des Vorstands von AEE Intec Gleisdorf und des Advisory Committee vom Verband Plastics Europe, dem europäischen Verband der Kunststoffhersteller.

Stefan P. Schleicher ist Professor am Wegener Zentrum für Klima und Globalen Wandel an der Karl-Franzens-Universität in Graz und Wifo Associate. Seit Jahren begleitet er die österreichische und internationale Klimapolitik.

- Details

ThemaThema

- Details

- Thema

Früh an Bord

- Redaktion

- 22.Oct.2025

- Details

- Thema

Kooperation als Überlebensstrategie in der Bauwirtschaft

- Redaktion

- 17.Oct.2025

- Details

- Thema

Gemeinsam besser ans Ziel

- Bernd Affenzeller

- 24.Sep.2025

- Details

- Thema

Lean in der Baustellenpraxis

- Bernd Affenzeller

- 01.Sep.2025

Bau & Wirtschaft

- Details

- Bau | Immobilien

Steigende Baukosten und Baupreise

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

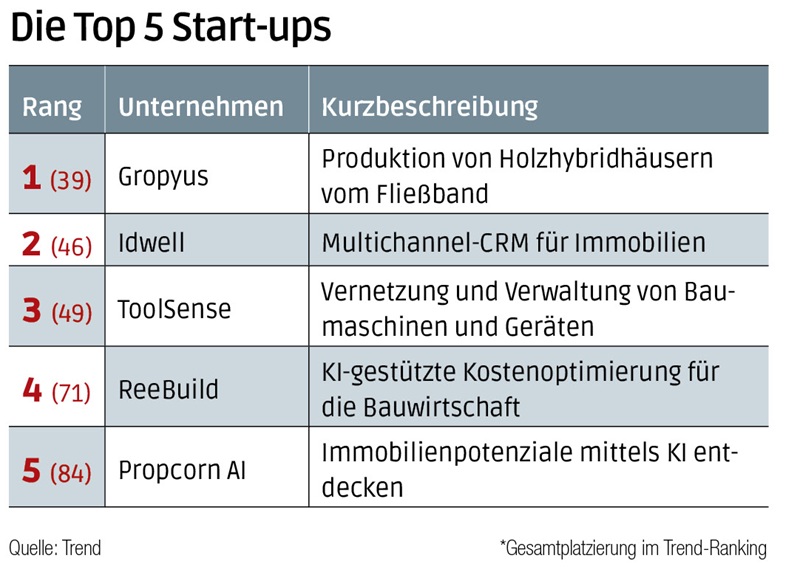

Die besten Start-ups der Bau- und Immobilienwirtschaft

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Wenn die KI bei Asphalt und Beton mitmischt

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Aus für Sanierungsbonus: Das sagt das Ministerium

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Aus der Praxis: Verlust des Werklohns

- Redaktion

- 17.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Bank Austria schnürt Wohnbaupaket

- Redaktion

- 17.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Rosenberger Telematics bei VDBUM-Großseminar

- Redaktion

- 16.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Baubeginn für Quartier „Kurbadstraße“ in Wien Oberlaa

- Redaktion

- 12.Feb.2026

Leben & StilView all

- Details

- Köpfe

Neuer Geschäftsführer bei CIS Certification

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Eventtipp: Digital X in Wien

- Redaktion

- 13.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Logieren im Stadtpalais

- Angela Heissenberger

- 11.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Gerichte und Geschichte

- Rhea Krčmářová

- 11.Feb.2026

Office & TalkView all

- Details

- Officetalk

Round Table: "Die jungen Wilden"

- Redaktion

- 04.Feb.2026

- Details

- Officetalk

„Wir müssen das Ziel 2050 ernst nehmen"

- Gerhard Popp

- 27.Jan.2026

- Details

- Officetalk

Enquete Gründung und Nachfolge

- Gerhard Popp

- 03.Nov.2025

- Details

- Officetalk

Kooperation als Überlebensstrategie in der Bauwirtschaft

- Redaktion

- 17.Oct.2025

Produkte & ProjekteView all

- Details

- Projekte

Größte E-Lkw-Flotte der Abfallwirtschaft

- Redaktion

- 11.Feb.2026

- Details

- Projekte

Bilfinger: Wasserstoffanlage in Lingen

- Redaktion

- 06.Feb.2026

- Details

- Projekte

ABB setzt auf Open-Source-Plattform

- Redaktion

- 06.Feb.2026

- Details

- Projekte

Zusammenarbeit verlängert

- Redaktion

- 21.Jan.2026