- Details

- Bau | Immobilien

Vergaberecht - Zwischen Klimaschutz und Realität

Auf Einladung der Ziviltechnikerkammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland und Beton Dialog Österreich diskutierte ein hochkarätig besetztes Podium mit Vertreter*innen aus Industrie, Planung, Verwaltung und Recht über die Frage, wie Klimaschutz, Ressourcenschonung und Leistbarkeit im Bauwesen vereint werden können.

Bild: Unter der Leitung von Maik Novotny diskutierten Bernhard Sommer, Bernhard Jarolim, Jutta Wörtl-Gößler, Rudolf Lessiak und Sebastian Spaun.

Das Podium (alphabetisch)

- Bernhard Jarolim, Wiener Stadtbaudirektor

- Rudolf Lessiak, Rechtsanwalt bei Lessiak & Partner und Honorarprofessor am Institut für Zivilrecht der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien

- Bernhard Sommer, Präsident der Ziviltechnikerkammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland

- Sebastian Spaun, Geschäftsführer der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie und Vorstand von Beton Dialog Österreich

- Jutta Wörtl-Gößler, Architektin, stv. Vorsitzende des Ausschusses für Wohnbau und Leistbarkeit in der Ziviltechnikerkammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Einigkeit herrschte über das Ziel – eine klimaneutrale, zukunftsfähige Bauwirtschaft. Doch der Weg dorthin ist gepflastert mit regulatorischen Widersprüchen, bürokratischen Hürden und uneinheitlichen Bewertungslogiken.

Zwischen Babylon und Brüssel

»Wir erleben derzeit einen Wilder-Westen-Moment der Nachhaltigkeit«, konstatierte Bernhard Sommer von der Ziviltechnikerkammer. Unterschiedliche Regelwerke – von der EU-Taxonomie über nationale Bauordnungen bis hin zu Umweltproduktdeklarationen – erzeugten eine »babylonische Sprachverwirrung«, wie Sebastian Spaun, Geschäftsführer der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie VÖZ, formulierte.

Während die Zement- und Betonindustrie massiv in klimafreundliche Technologien investiert, stoßen ihre Produkte in der Praxis oft noch auf Skepsis: »Grüner Beton wird noch immer mit Misstrauen betrachtet – der Nachbar soll diesen nehmen, ich bleib beim alten«, so Spaun pointiert.

Sein Appell: Öffentliche Auftraggeber sind wichtige Role Models für die Gestaltung der Vergaberichtlinien. Rund die Hälfte des globalen Betonverbrauchs gehe direkt oder indirekt auf staatliche und kommunale Beschaffung zurück. Damit besitze die öffentliche Hand einen bedeutenden Hebel für den Wandel. Doch Spaun sieht die Branche in einem »Dschungel« aus parallelen Systemen – Vergaberecht, OIB-Richtlinien, EU-Taxonomie –, die alle leicht unterschiedliche Definitionen und Datengrundlagen verlangen. Das führe zu enormem Aufwand und Unsicherheit. Die Lösung liege in Harmonisierung und Dialog.

Rechtliche Realität: Komplexität mit Ansage

Jurist Rudolf Lessiak zeichnete die vielschichtige Landschaft nach, die vom EU-Vergaberecht über nationale Umsetzungen bis zu kommunalen Verordnungen reicht. Neue Vorschriften wie die Bauprodukteverordnung und die OIB-Richtlinie 7 sollen ab 2028 verbindliche Nachhaltigkeitsziele festlegen – doch noch fehlen entscheidende Details. »Wir können nur rechtssicher handeln, wenn wir konkrete technische und ökonomische Daten haben«, so Lessiak.

Sein Grundsatz: »Ein Vergabeverfahren allein rettet nicht den Planeten – aber es kann konkrete, rechtssichere Umweltziele festlegen.« Voraussetzung sei ein enger Schulterschluss zwischen Jurist*innen, Techniker*innen und Wirtschaft. Gleichzeitig warnte er vor einer Überdehnung des Rechts: Der »Green Deal« dürfe nicht dazu führen, dass Vergabeverfahren überfrachtet werden. Dennoch – ohne klare rechtliche Rahmen, entgegnete Sommer, »wird man die ökologischen Ziele nie erreichen«.

Die Industrie antwortet: Standards schaffen statt warten

Ein Beispiel für Praxisnähe lieferte erneut Spaun. Der Güteverband Transportbeton habe ein CO₂-Klassensystem entwickelt, das Betone in zehn Stufen einteilt – von emissionsfrei bis konventionell. Jede Klasse deckt eine CO₂-Bandbreite von ±20 kg pro Kubikmeter ab, um Wettbewerb zu ermöglichen. Eine einfache Farbskala zeigt, welche Qualitäten bereits marktverfügbar sind. Ziel ist eine gemeinsame Sprache zwischen Planenden, Ausschreibenden und Herstellern.

»Wir können nicht verlangen, dass jede Vergabestelle Betonexperte ist. Also müssen wir die Sprache vereinheitlichen,« betonte Spaun. Das Modell wurde gemeinsam mit der Österreichischen Bautechnik-Vereinigung erarbeitet und gilt als Beispiel für Selbstregulierung durch die Branche, die den Gesetzgeber entlasten kann.

Ökobilanzierung: Zahlen, Tools und Missverständnisse

Im zweiten Themenblock rückten Ökobilanz-Tools in den Fokus. Spaun kritisierte, viele der derzeit genutzten Instrumente seien methodisch unausgewogen und konzentrierten sich nur auf Teilaspekte wie die Herstellphase von Materialien.

Sommer verwies auf das deutsche INCA-Tool und die Normen EN 15 804 und EN 15 978, die einen europäischen Rahmen bieten. In Österreich dominiert jedoch der OI3-Index, der Umweltwirkungen zu einem einzigen Kennwert verdichtet – hilfreich für Planer, aber nicht EU-kompatibel.

Beide Experten forderten eine Vereinheitlichung der Bewertungsmaßstäbe. Nur dann ließen sich Projekte über Grenzen hinweg vergleichen und rechtssicher bewerten.

Planung ist Klimapolitik

Sommer unterstrich die Bedeutung der frühen Planungsphase: Nachhaltigkeit beginne nicht erst bei der Materialwahl, sondern bei der architektonischen Konzeption. Er plädierte für einen bewussteren Umgang mit Materialien: weniger Beton, gezielter eingesetzt, könne oft mehr bewirken als teure Kompensation.

Damit verknüpfte sich der Leistbarkeitsaspekt, den Jutta Wörtl-Gößler einbrachte. Die Architektin präsentierte ein Pilotprojekt im geförderten Wohnbau, das mit Lehm- und Holzelementen drastische CO₂-Einsparungen erreichte – von 546 auf nur 12 kg pro Quadratmeter Nutzfläche. Neben der ökologischen Komponente zeigte das Projekt auch soziale und gesundheitliche Effekte: bessere Luftfeuchtigkeit, Wohlbefinden, Beteiligung der Baugruppen. Ihr Fazit: »Der geförderte Wohnbau ist ein Hebel für ökologische Innovation – wenn man ihn richtig nutzt.«

Wien testet Zirkularitätsfaktor

Bernhard Jarolim, Baudirektor der Stadt Wien, stellte das Konzept des Zirkularitätsfaktors 1.0 vor – ein Bewertungsinstrument für Lebenszykluskosten und Materialwiederverwendung, das derzeit in Pilotprojekten getestet wird. Ziel sei, klare Kriterien für Wiederverwendung, Langlebigkeit und Ressourceneffizienz zu schaffen – ohne einseitige Materialbevorzugung. Jarolim betonte die Technologieoffenheit der Stadt: Ob Beton, Holz oder Hybrid – entscheidend sei die Leistung.

Bemerkenswert ist der Paradigmenwechsel in der Stadtentwicklung: Wien setzt zunehmend auf Erhaltung statt Abriss. Die Zahl der Gebäuderückbauten sank von 150 auf rund 15 pro Jahr. »Die Langlebigkeit ist der neue Nachhaltigkeitsfaktor«, so Jarolim. Doch: Lebenszykluskosten würden in Vergaben noch zu selten berücksichtigt. »Wenn wir das nicht einpreisen, werden viele Projekte scheitern.«

Rechtlicher Schlussakkord

Zum Abschluss erinnerte Lessiak an die geltende Pflicht, bei öffentlichen Vergaben auf Umweltgerechtheit der Leistung zu achten. Zwar gebe es bisher kein Verfahren, das daran gescheitert sei – »aber wer will der Erste sein?« Der Jurist sieht Fortschritte vor allem im Tiefbau (etwa bei der ASFINAG), während im Hochbau noch viel Arbeit bevorsteht. Dennoch sei bereits heute vieles möglich, wenn Technik und Recht zusammenarbeiten. »Die Regelungen verlangen nicht das Unmögliche«, so Lessiak, »sondern, dass wir das, was vorhanden ist, endlich nutzen.«

Fazit: Koordination statt Konfrontation

Die Podiumsdiskussion zeigte ein bemerkenswertes Maß an Konsens – und gleichzeitig den enormen Koordinationsbedarf der Branche. Ob Vergaberecht, Ökobilanz oder Kreislaufwirtschaft: Der Schlüssel liegt im Zusammenspiel von Politik, Planung, Industrie und Recht. Es braucht klare, vergleichbare Standards, mutige öffentliche Auftraggeber und Planende, die ökologische Qualität früh denken.

- Details

ThemaThema

- Details

- Thema

Früh an Bord

- Redaktion

- 22.Oct.2025

- Details

- Thema

Kooperation als Überlebensstrategie in der Bauwirtschaft

- Redaktion

- 17.Oct.2025

- Details

- Thema

Gemeinsam besser ans Ziel

- Bernd Affenzeller

- 24.Sep.2025

- Details

- Thema

Lean in der Baustellenpraxis

- Bernd Affenzeller

- 01.Sep.2025

Bau & Wirtschaft

- Details

- Bau | Immobilien

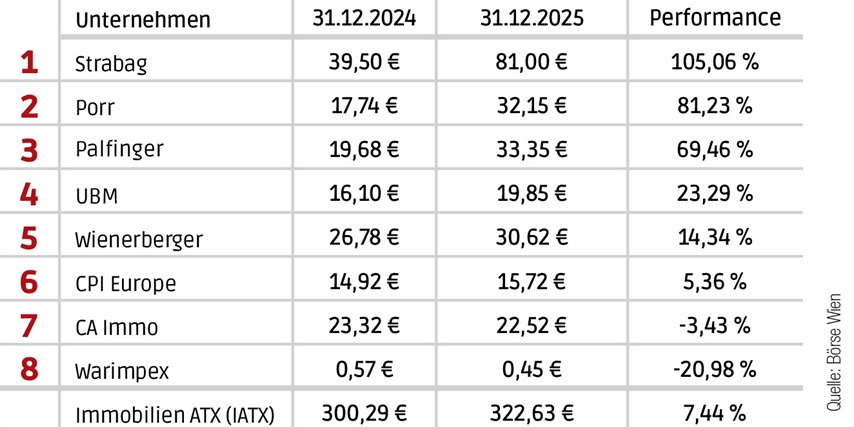

Starkes Jahr 2025

- Redaktion

- 07.Jan.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Harte Kritik an neuer Verordnung

- Redaktion

- 07.Jan.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Treiber der Innovation

- Bernd Affenzeller

- 07.Jan.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Der Boom der Versicherungen

- Redaktion

- 05.Jan.2026

- Details

- Bau | Immobilien

eAward 2025: Beste Digitalisierungsprojekte aus der Bauwirtschaft

- Martin Szelgrad

- 02.Jan.2026

- Details

- Bau | Immobilien

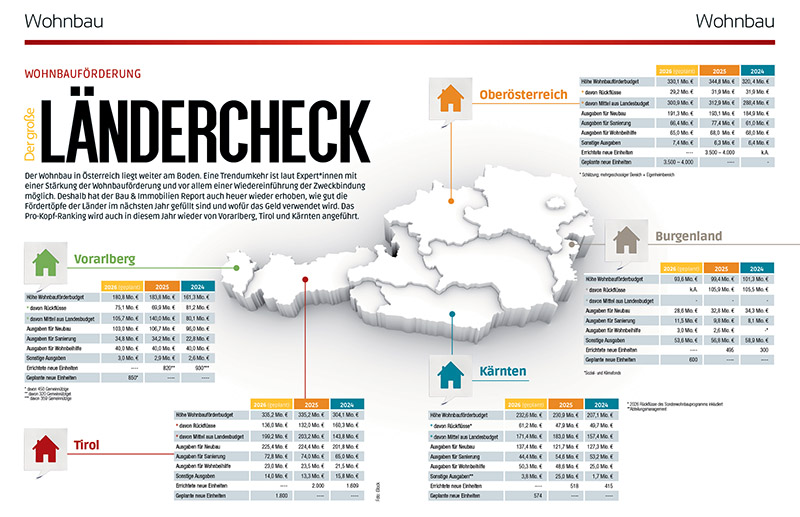

Wohnbauförderung: der große Ländercheck

- Bernd Affenzeller

- 31.Dec.2025

- Details

- Bau | Immobilien

Die besten Rankings des Jahres

- Bernd Affenzeller

- 30.Dec.2025

- Details

- Bau | Immobilien

Bau-Marketing 2026

- Redaktion

- 29.Dec.2025

Leben & StilView all

- Details

- Leben & Stil

Oh kommet doch all

- Rainer Sigl

- 19.Dec.2025

- Details

- Leben & Stil

Charity-Punsch von MP2 & Artcare

- Redaktion

- 19.Dec.2025

- Details

- Leben & Stil

Neuer Firmenkundenvorstand bei Erste Bank

- Redaktion

- 18.Dec.2025

- Details

- Leben & Stil

Das Jobkarussell dreht sich im Dezember 2025

- Redaktion

- 11.Dec.2025

Office & TalkView all

- Details

- Officetalk

Enquete Gründung und Nachfolge

- Gerhard Popp

- 03.Nov.2025

- Details

- Officetalk

Kooperation als Überlebensstrategie in der Bauwirtschaft

- Redaktion

- 17.Oct.2025

- Details

- Officetalk

“Deregulierung als Schlüssel für leistbares Wohnen”

- Redaktion

- 14.Oct.2025

- Details

- Officetalk

„Wir müssen in die Umsetzung kommen"

- Gerhard Popp

- 30.Sep.2025

Produkte & ProjekteView all

- Details

- Projekte

Best of ... Cloud-Umgebungen für den Fachbereich

- Redaktion

- 23.Dec.2025

- Details

- Projekte

Erfolgreiches Jahr für die Energieforschung

- Redaktion

- 17.Dec.2025

- Details

- Projekte

Neue Turbine für Wallsee-Mitterkirchen

- Redaktion

- 17.Dec.2025

- Details

- Projekte

Neue Plattform für Schladming-Dachstein

- Redaktion

- 11.Dec.2025