- Details

- Bau | Immobilien

Claim Management: Risiken, Gefahren und Grenzen der KI

Im zweiten Teil der Serie »KI im Claim Management« zeigen Markus Androsch-Lugbauer und Christoph Lintsche, beide Müller Partner Rechtsanwälte GmbH, welche Gefahren der Einsatz von künstlicher Intelligenz mit sich bringen kann und was bei der Verwendung jedenfalls zu berücksichtigen ist. (Hier geht es zu Teil 1)

Datenqualität und Bias

KI -Systeme liefern nur so gute Ergebnisse wie die Daten, mit denen sie trainiert wurden. Auf den Punkt gebracht: »Garbage in, garbage out« (dt. »Müll rein, Müll raus«). Verzerrte oder unvollständige Datensätze können zu falschen Ergebnissen und falschen Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen führen. Fehlerhafte oder unvollständige Datensätze, wie sie bei Bauwerkverträgen mit zahlreichen Dokumenten (z. B. Leistungsverzeichnissen, Planbeilagen, allgemeinen und besonderen Bedingungen, ÖNORMEN etc.) häufig vorkommen, führen mitunter zu unberechtigten Mehrkostenforderungen und Ablehnungen. Eine sorgfältige Vertragsauslegung und die sachverständige Ermittlung des tatsächlichen Bau-Solls sind daher unerlässlich. Einfache Mustererkennung ersetzt keine bauwirtschaftliche Erfahrung; Bauwerke sind Prototypen, weshalb Auswertungen und Ergebnisse regelmäßig auf ihre Genauigkeit geprüft werden müssen.

Nachweisführung und Prüfbarkeit

Je stärker Daten verarbeitet und je öfter KI-Ergebnisse weiterverarbeitet werden, desto komplexer und aufwändiger wird die Überprüfung der Richtigkeit für das Gegenüber, egal ob dies der Bauherr, Generalunternehmer, Planer, das ausführende Unternehmen oder ein Sachverständiger bzw. Richter ist. Mit dem Einsatz KI-generierter Daten verschiebt sich das Claim-Management möglicherweise weg vom repräsentativen Einzelnachweis hin zum vermeintlichen Einzelnachweis. Dabei besteht jedoch das Risiko, dass derjenige erfolgreicher ist, der mehr – für die Gegenseite aufgrund des Umfangs und des hohen Verarbeitungsgrades nicht mehr prüfbare – Unterlagen produziert. Damit droht eine Wegentwicklung vom persönlichen, klärenden Gespräch auf der Baustelle hin zur Diskussion von KI-Chatbots untereinander.

Einsatz von ungeübten KI-Verwendern

KI -Tools können fehlerhafte oder teilweise halluzinierte Inhalte erzeugen. Es besteht daher die Gefahr, dass Chatbots von unerfahrenen Personen verwendet werden, die die Ergebnisse nicht plausibilisieren können. Dadurch ergibt sich eine erhebliche Quelle für Fehler und Fehlentscheidungen. Aus diesem Grund verlangt der europäische Gesetzgeber bereits heute Transparenz beim Einsatz von KI – insbesondere durch eine klare Dokumentation der Funktionsweise und eine Kennzeichnung KI-erzeugter Inhalte. Im Claim Management sollte daher offengelegt werden, welche Parameter und Datenquellen zum Ergebnis geführt haben, damit Sachverständige und Gerichte die Aussagekraft der Ergebnisse beurteilen können.

Datenschutz und Informationssicherheit

Sofern personenbezogene Daten, Betriebs- bzw. Geschäftsgeheimnisse oder sensible sowie urheberrechtlich relevante Unterlagen verarbeitet werden, gelangen erhebliche Mengen an vertraulichen und besonders geschützten Informationen in KI -gestützte Systeme, wo sie gespeichert und (weiter-)verarbeitet werden. Bei unzureichender Sicherung und fehlender Anonymisierung der Datenbestände besteht das Risiko von Verstößen gegen die DSGVO sowie das Wettbewerbs- und Urheberrecht. Ebenso können Sicherheitslücken dazu führen, dass Dritte Zugang zu Algorithmen und Daten erhalten und diese manipulieren. Obwohl Datenschutz und Urheberrecht in einem gewissen Spannungsverhältnis zum Einsatz von KI stehen, schließen sich beide Zielsetzungen nicht gegenseitig aus. Entscheidend ist ein rechtskonformes und verantwortungsbewusstes KI-Design, das im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten sensible Daten verschlüsselt bzw. anonymisiert, Zugriffsrechte klar definiert und Löschkonzepte umsetzt.

Noch einmal: Experten bleiben unverzichtbar

Ganz nach dem Grundsatz »Nicht alles, was glänzt, ist Gold« ist somit auch beim Einsatz von KI im Claim Management besondere Vorsicht geboten. Obwohl das Potenzial von KI riesig ist, ist der Einsatz im Claim Management risikobehaftet. Die Beiziehung von bauwirtschaftlichen Sachverständigen und Juristen ist daher unerlässlich. KI-generierte Ergebnisse müssen stets einer sorgfältigen Prüfung und fachkundigen Bewertung unterzogen werden. Im Ergebnis wird durch den Einsatz von KI die Aufarbeitung großer Datenmengen vereinfacht, sodass mehr Zeit für das Wesentliche bleibt. Dabei ist jedoch die menschliche Komponente in Verhandlungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer nicht von der Hand zu weisen.

Wer haftet für KI?

Nach der derzeitigen Gesetzeslage in Österreich gilt: KI-Systeme selbst haften nicht; verantwortlich sind Hersteller, Anbieter oder Nutzer. Die allgemeine zivilrechtliche Haftung (Vertrag, Delikt) bleibt maßgeblich. Das Produkthaftungsgesetz (PHG) erfasst bislang nur körperliche Produkte – Software wird nach derzeitiger Sicht nicht davon erfasst. Um künftig auch Hersteller oder Anbieter von KI-Systemen in die Produkthaftung einzubeziehen, liegt bereits ein Entwurf einer neuen EU-Produkthaftungsrichtlinie vor, wonach in Zukunft Software bzw. KI als Produkt qualifiziert werden soll. Zudem sollen mit der neuen EU-Produkthaftungsrichtlinie Beweiserleichterungen, erweiterte Offenlegungspflichten und eine vermutete Fehlerhaftigkeit bei sogenannten Hochrisiko-KI-Systemen geschaffen werden.

Überblick: Risiken von KI im Claim Management

Risiken und Grenzen: Die Qualität der Ergebnisse hängt von der Qualität der Eingabedaten ab. Der Einsatz von KI im Claim Management birgt erhebliche Risiken durch fehlerhafte Datengrundlagen, mangelnde Nachprüfbarkeit und die Gefahr falscher Entscheidungen durch unerfahrene Anwender.

Datenschutz und Verantwortung: Vor allem der Umgang mit sensiblen, personenbezogenen oder urheberrechtlich geschützten Daten erfordert ein rechtskonformes, sicheres und transparentes KI-Design, das Datenschutz, Datensicherheit und Nachvollziehbarkeit gewährleistet.

Haftung und rechtliche Entwicklung: KI-Systeme selbst haften nicht. Verantwortlich bleibt weiterhin der Hersteller, Anbieter oder Nutzer. Durch eine neue EU-Produkthaftungsrichtlinie sollen künftig auch Software und KI erfasst werden, um eine erweiterte Haftung und Beweiserleichterungen zu schaffen.

Fazit: Der Einsatz von KI im Claim Management erfordert verantwortungsvolle Anwendung, rechtliche Absicherung und die unverzichtbare Kontrolle durch fachkundige Experten.

Über die Autoren

Markus Androsch-Lugbauer ist Rechtsanwalt bei Müller Partner Rechtsanwälte und spezialisiert auf Baurecht, Claim Management und Konfliktlösung.

Christoph Lintsche ist Rechtsanwaltsanwärter bei Müller Partner Rechtsanwälte und ebenfalls auf Baurecht, Claim Management und Konfliktlösung spezialisiert.

www.mplaw.at

- Details

ThemaThema

- Details

- Thema

Früh an Bord

- Redaktion

- 22.Oct.2025

- Details

- Thema

Kooperation als Überlebensstrategie in der Bauwirtschaft

- Redaktion

- 17.Oct.2025

- Details

- Thema

Gemeinsam besser ans Ziel

- Bernd Affenzeller

- 24.Sep.2025

- Details

- Thema

Lean in der Baustellenpraxis

- Bernd Affenzeller

- 01.Sep.2025

Bau & Wirtschaft

- Details

- Bau | Immobilien

Steigende Baukosten und Baupreise

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

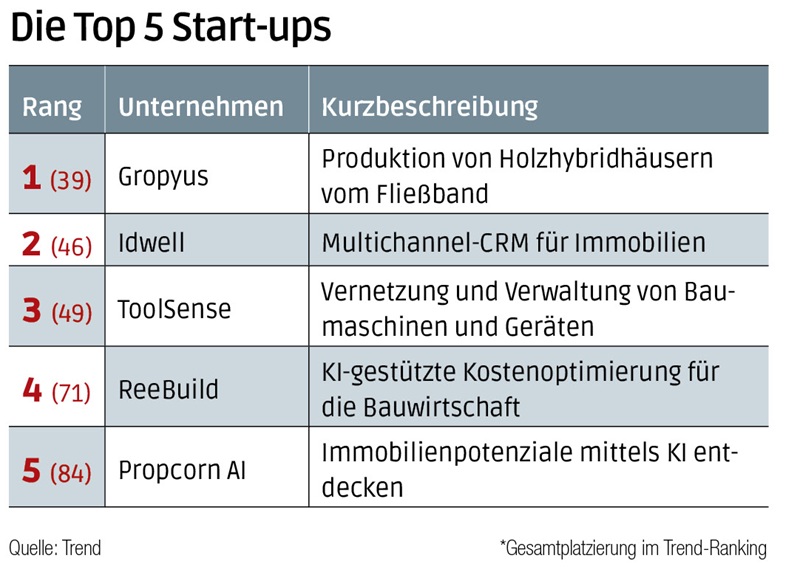

Die besten Start-ups der Bau- und Immobilienwirtschaft

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Wenn die KI bei Asphalt und Beton mitmischt

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Aus für Sanierungsbonus: Das sagt das Ministerium

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Aus der Praxis: Verlust des Werklohns

- Redaktion

- 17.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Bank Austria schnürt Wohnbaupaket

- Redaktion

- 17.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Rosenberger Telematics bei VDBUM-Großseminar

- Redaktion

- 16.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Baubeginn für Quartier „Kurbadstraße“ in Wien Oberlaa

- Redaktion

- 12.Feb.2026

Leben & StilView all

- Details

- Köpfe

Neuer Geschäftsführer bei CIS Certification

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Eventtipp: Digital X in Wien

- Redaktion

- 13.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Logieren im Stadtpalais

- Angela Heissenberger

- 11.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Gerichte und Geschichte

- Rhea Krčmářová

- 11.Feb.2026

Office & TalkView all

- Details

- Officetalk

Round Table: "Die jungen Wilden"

- Redaktion

- 04.Feb.2026

- Details

- Officetalk

„Wir müssen das Ziel 2050 ernst nehmen"

- Gerhard Popp

- 27.Jan.2026

- Details

- Officetalk

Enquete Gründung und Nachfolge

- Gerhard Popp

- 03.Nov.2025

- Details

- Officetalk

Kooperation als Überlebensstrategie in der Bauwirtschaft

- Redaktion

- 17.Oct.2025

Produkte & ProjekteView all

- Details

- Projekte

Größte E-Lkw-Flotte der Abfallwirtschaft

- Redaktion

- 11.Feb.2026

- Details

- Projekte

Bilfinger: Wasserstoffanlage in Lingen

- Redaktion

- 06.Feb.2026

- Details

- Projekte

ABB setzt auf Open-Source-Plattform

- Redaktion

- 06.Feb.2026

- Details

- Projekte

Zusammenarbeit verlängert

- Redaktion

- 21.Jan.2026