- Details

- Bau | Immobilien

AGB und ÖNORMEN: Chance oder Stolperfalle?

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Verträgen sind nicht nur im Verhältnis zu Verbraucher*innen relevant, sondern auch im B2B-Bereich. Nicht selten stehen die AGB der involvierten Unternehmen aber im Widerspruch, die Folge ist ein sogenannter »Battle of forms«. Gemeinsam mit BRANDL TALOS Rechtsanwält:innen präsentiert der Bau & Immobilien Report einen Leitfaden für eine sinnvolle Ausgestaltung der AGB zwischen Unternehmen.

AGB und Vertragsformulare für Verbraucher*innen sorgen in der letzten Zeit oft für Schlagzeilen. Zuletzt entschied der Oberste Gerichtshof, dass Wertsicherungsklauseln zwischen Vermieter*innen und Mieter*innen grundsätzlich zulässig sind, sofern der Mietvertrag länger als für zwei Monate abgeschlossen ist. Dabei wird häufig übersehen, dass AGB nicht nur im Verhältnis zu Verbraucher*innen relevant sind, sondern auch im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen für Konflikte sorgen. Auch hier gelten strenge rechtliche Vorgaben. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte die wichtigsten Regeln kennen und einhalten. Das gilt besonders für die Baubranche. Hier spielen AGB in vielen Verträgen eine zentrale Rolle – so z. B. bei Werkverträgen zwischen Generalunternehmer*innen und Subunternehmer*innen, bei Lieferverträgen, aber auch bei der Vergabe von größeren Bauaufträgen im Rahmen von Ausschreibungen.

Das Kleingedruckte auf dem Prüfstand

Bei der Formulierung der AGB ist stets zu beachten, dass diese den gesetzlichen Vorgaben entsprechen (§§ 864a und 879 Abs. 3 ABGB). Unwirksam sind sowohl »versteckte« als auch besonders nachteilige Klauseln, die nicht die Hauptleistungen betreffen. Das gilt nicht nur für klassische AGB, sondern auch für vorformulierte Ausschreibungsbedingungen, selbst wenn sie nicht für viele Verträge bestimmt sind.1 Das ist bei der Vergabe von Bauaufträgen stets zu beachten.

Wenn beispielsweise in einem Bauvertrag Bestimmungen zur Gewährleistung oder zum Schadenersatz zunächst in den »allgemeinen Vertragsgrundlagen« genannt werden, diese aber später im Vertrag zum Beispiel in den technischen Details zu Lasten der Auftragnehmer:innen verschärft werden, ist das im Sinne des § 864a ABGB problematisch. »Gröblich benachteiligend« und damit unzulässig ist es auch, wenn eine Klausel von der ÖNORM B 2119 abweicht und den Auftragnehmenden für Schäden an Arbeiten haftbar macht, obwohl er im Schadenszeitpunkt nicht mehr auf der Baustelle war und den Schaden daher nicht verursacht haben konnte.2

Widersprüchliche AGB führen zu »Battle of forms«

Oft verweisen beide Seiten im Bauvertrag auf ihre eigenen AGB. Häufiger Anwendungsfall: Ein Bauunternehmen schickt eine Auftragsbestätigung mit seinen AGB, der Auftraggebende hatte aber bereits in der Ausschreibung seine eigenen AGB genannt.

Stehen diese AGB im Widerspruch, spricht man von einem »Battle of forms«. Dann gibt es nach außen hin keinen klaren Vertragswillen und der Vertrag könnte sogar insgesamt ungültig sein, wenn es sich um wesentliche Vertragspunkte handelt. Geht es nur um Nebenpunkte des Vertrages, wird auf die sogenannte »Knock-out-Theorie« zurückgegriffen: Der Vertrag bleibt bestehen, aber der Inhalt widersprüchlicher Regelungen wird durch einen Rückgriff auf gesetzliche Bestimmungen oder Vertragsauslegung ermittelt. Im Rahmen der Vertragsauslegung kann es passieren, dass eine undeutliche Bestimmung zulasten desjenigen ausgelegt wird, der sie verwendet hat. Eine für den Verwender der jeweiligen Klausel unangenehme Rechtsfolge.

Um solche Konflikte zu vermeiden, sollten Unternehmer*innen darauf achten, bereits bei Angebot, Ausschreibung oder Auftrag klar auf die eigenen AGB zu verweisen und sich eine schriftliche Bestätigung der Geltung der eigenen AGB durch die Gegenpartei einzuholen. Wird diese nicht erteilt, sollten sensible Punkte gesondert, das heißt durch individuelle Vereinbarung, im Vertrag geregelt werden, damit diese Vereinbarungen Vorrang haben. Alternativ kann auf neutrale Regeln wie etwa die ÖNORMEN zurückgegriffen werden.

ÖNORMEN müssen vereinbart werden, aber Vorsicht

ÖNORMEN des Austrian Standards Institute sind anerkannte, standardisierte Regeln und Richtlinien. Insbesondere in der Baubranche spielen ÖNORMEN, z. B. die ÖNORM B 2110, eine zentrale Rolle. Anders als OIB-Richtlinien, die rechtsverbindlich sind, sobald sie durch die jeweilige Bauordnung der Bundesländer übernommen werden, gelten ÖNORMEN jedoch nicht automatisch, sondern müssen explizit in Verträgen oder in den AGB vereinbart werden.

Der Einsatz von ÖNORMEN bietet für die Praxis zahlreiche Vorteile. Ihre Regelungen sind in der Branche weit verbreitet, eingeübt und haben sich im täglichen Geschäftsbetrieb bewährt. Zudem sind ÖNORMEN sehr detailliert und enthalten umfassende Bestimmungen zu Leistungsänderungen, Vergütung, Gewährleistung oder Verzug. Auch aus rechtlicher Sicht bringen sie Vorteile, weil Gerichte und Schiedsgerichte mit der Auslegung vertraut sind und sich Streitigkeiten daher besser einschätzen und vorhersagen lassen.

Gleichzeitig gibt es aber auch Risiken, wenn man ÖNORMEN verwendet. Wer sie unreflektiert in Verträge übernimmt, bindet sich automatisch an sämtliche Bestimmungen – auch an jene, die sich im konkreten Fall als nachteilig herausstellen können. Gerade kurze Fristen oder einseitige Regelungen können zu erheblichen Nachteilen führen. Daher ist es in der Praxis sinnvoll, kritische Passagen zu identifizieren und durch gezielte Sondervereinbarungen anzupassen, anstatt die Normen ungeprüft als Ganzes zu übernehmen.

Die wichtigsten Punkte im Überblick

1. Geltung von AGB auch B2B

AGB sind nicht nur bei Geschäften mit Verbraucher*innen wichtig, sondern spielen auch im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmer*innen eine zentrale Rolle.

2. Im Fokus der Baubranche

Insbesondere bei Werk- und Lieferverträgen und bei der Vergabe von Bauaufträgen sind AGB ein gängiges Instrument.

3. Geltungs- und Inhaltskontrolle

Auch im B2B-Bereich müssen AGB der Geltungs- und Inhaltskontrolle standhalten.

4. Battle of Forms

Zur Vermeidung einander widersprechender AGB ist es ratsam, sich von Vertragspartner*innen eine Bestätigung über die Geltung der eigenen AGB einzuholen oder eine Individualvereinbarung zu treffen.

5. ÖNORMEN

Gelten nicht automatisch, sondern müssen vereinbart werden und sollten nicht unreflektiert übernommen werden.

Die Autorinnen

Johanna Hauer (l.) und Nina Sterzl sind Anwältinnen bei BRANDL TALOS Rechtsanwält:innen, einer der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs.

Johanna Hauer vertritt Unternehmen in Gerichts- und Verwaltungsverfahren mit Schwerpunkt im Wirtschaftsrecht. Sie unterstützt Mandant*innen verschiedenster Branchen in Rechtsstreitigkeiten betreffend Klauseln. Zudem ist sie auf Markenrecht spezialisiert und führt regelmäßig internationale Widerspruchsverfahren.

Nina Sterzl berät Unternehmen in komplexen wirtschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen, insbesondere in liegenschaftsbezogenen und baurechtlichen Streitigkeiten sowie in wettbewerbsrechtlichen Verfahren. Darüber hinaus begleitet sie Unternehmen bei der Entwicklung von nachhaltigen Werbestrategien.

- Details

ThemaThema

- Details

- Thema

Früh an Bord

- Redaktion

- 22.Oct.2025

- Details

- Thema

Kooperation als Überlebensstrategie in der Bauwirtschaft

- Redaktion

- 17.Oct.2025

- Details

- Thema

Gemeinsam besser ans Ziel

- Bernd Affenzeller

- 24.Sep.2025

- Details

- Thema

Lean in der Baustellenpraxis

- Bernd Affenzeller

- 01.Sep.2025

Bau & Wirtschaft

- Details

- Bau | Immobilien

Steigende Baukosten und Baupreise

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

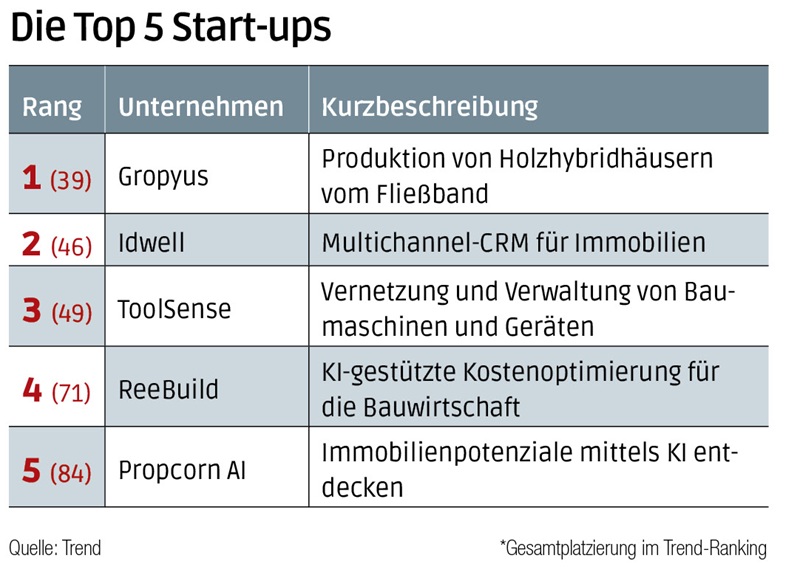

Die besten Start-ups der Bau- und Immobilienwirtschaft

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Wenn die KI bei Asphalt und Beton mitmischt

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Aus für Sanierungsbonus: Das sagt das Ministerium

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Aus der Praxis: Verlust des Werklohns

- Redaktion

- 17.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Bank Austria schnürt Wohnbaupaket

- Redaktion

- 17.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Rosenberger Telematics bei VDBUM-Großseminar

- Redaktion

- 16.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Baubeginn für Quartier „Kurbadstraße“ in Wien Oberlaa

- Redaktion

- 12.Feb.2026

Leben & StilView all

- Details

- Köpfe

Neuer Geschäftsführer bei CIS Certification

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Eventtipp: Digital X in Wien

- Redaktion

- 13.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Logieren im Stadtpalais

- Angela Heissenberger

- 11.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Gerichte und Geschichte

- Rhea Krčmářová

- 11.Feb.2026

Office & TalkView all

- Details

- Officetalk

Round Table: "Die jungen Wilden"

- Redaktion

- 04.Feb.2026

- Details

- Officetalk

„Wir müssen das Ziel 2050 ernst nehmen"

- Gerhard Popp

- 27.Jan.2026

- Details

- Officetalk

Enquete Gründung und Nachfolge

- Gerhard Popp

- 03.Nov.2025

- Details

- Officetalk

Kooperation als Überlebensstrategie in der Bauwirtschaft

- Redaktion

- 17.Oct.2025

Produkte & ProjekteView all

- Details

- Projekte

Größte E-Lkw-Flotte der Abfallwirtschaft

- Redaktion

- 11.Feb.2026

- Details

- Projekte

Bilfinger: Wasserstoffanlage in Lingen

- Redaktion

- 06.Feb.2026

- Details

- Projekte

ABB setzt auf Open-Source-Plattform

- Redaktion

- 06.Feb.2026

- Details

- Projekte

Zusammenarbeit verlängert

- Redaktion

- 21.Jan.2026