- Details

- Bau | Immobilien

Dynamic und Personal Pricing in der Bauwirtschaft

Fluggesellschaften und Buchungsplattformen zählten zu den ersten Unternehmen, die im Onlinebereich exzessiv auf eine dynamische Preisgestaltung setzten. Aber auch in der Bauwirtschaft halten diese datenbasierten Preisstrategien zunehmend Einzug. Gemeinsam mit PHH Rechtsanwälte zeigt der Bau & Immobilien Report, welche Chancen sich daraus ergeben, was erlaubt ist und was nicht.

Gründe für den Vormarsch von Dynamic Pricing sind die Digitalisierung, bessere Datenverfügbarkeit und auch die starken Preisschwankungen bei Baumaterialien und Baukosten. Diese dynamischen Pricing-Modelle, eingebettet in sogenannte Price Engines, helfen Unternehmen, ihre Angebote rasch an die aktuellen Marktanforderungen anzupassen. Je nach Zeitpunkt des Kaufs kann ein Kunde entweder von einer schwachen Nachfrage und sinkenden Preisen profitieren oder muss bei einer starken Nachfrage mehr bezahlen. Wettbewerbshüter und Konsumentenschützer sehen dynamische Preismodelle oft kritisch. Doch verboten ist diese Art der flexiblen Preisgestaltung nicht prinzipiell. Ganz neu ist eine flexible Preisgestaltung auch nicht. Egal ob Happy Hour oder Sommerschlussverkauf, nachfragegeprägte Preise gibt es schon sehr lange. Neu ist jedoch die gezielte, datenbasierte Steuerung von Preisen. Man unterscheidet dabei zwischen Dynamic Pricing und Personal Pricing.

Überblick: Dynamic und Personal Pricing

Die folgende Tabelle gibt einen detaillierten Überblick über die gesetzliche Grundlage und den Unterschied von Dynamic und Personal Pricing sowie eine Einschätzung von PHH.

Definition

Gesetzliche Grundlage

Im Sinne des freien Wettbewerbs steht es allen Unternehmen zu, ihre Preise an Angebot und Nachfrage anzupassen.

Dynamic Pricing

Dynamic Pricing bezieht sich auf eine flexible Preisgestaltung, bei der die Preise basierend auf aktuellen Marktbedingungen, Nachfrage, Wettbewerb und anderen externen Faktoren kurzfristig und kontinuierlich angepasst werden. Wenn Flugtickets während einer großen Fachmesse mehr kosten oder der Benzinpreis zu Beginn der Sommerferien steigt, dann sind das klassische Beispiele für Dynamic Pricing. Auch der Baustoffhandel setzt längst auf dynamische Preise. Krisen, Knappheit und die damit verbundenen Kostensteigerungen haben das verstärkt. Händler reagieren mit dynamischen Preisanpassungen, um Kosten direkt weiterzugeben.

Personal Pricing

Personal Pricing geht einen Schritt weiter, indem die Preise individuell auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten werden. Diese Strategie nutzt persönliche Daten und Verhaltensmuster, um maßgeschneiderte Preise anzubieten. So erhalten zwei verschiedene Kunden für dasselbe Produkt unterschiedliche Preise, basierend auf ihrem bisherigen Kaufverhalten, ihrer Loyalität oder anderen persönlichen Merkmalen. Im Baustoffhandel profitieren Großabnehmer und Stammkunden von speziellen Rabatten. Digitale Warenwirtschaftssysteme ermöglichen eine noch gezieltere Preisgestaltung: Für jeden Kunden lassen sich individuelle Preise oder Rabattstaffeln hinterlegen.

Kommentar PHH

Während Dynamic Pricing auf allgemeine Markttrends reagiert, zielt Personal Pricing darauf ab, den Wert eines Produkts aus Sicht des einzelnen Kunden zu maximieren.

Informationspflicht

Gesetzliche Grundlage

Seit dem Modernisierungsrichtlinien-Umsetzungsgesetz (MoRUG I) sind Unternehmen bei Fernabsatzgeschäften dazu verpflichtet, den Einsatz von Dynamic oder Personal Pricing zu kennzeichnen. Gesetzliche Regelungen gibt es auch für Rabattaktionen (»minus 30 %«), solche Werbeaussagen dürfen den Kunden nicht täuschen.

Dynamic Pricing

Wenn sich der Preis in einem Onlineshop kurzfristig ändern kann, weil Algorithmen beispielsweise das Surfverhalten analysieren, so muss das Unternehmen klar und verständlich darauf hinweisen. Daher müssen etwa Immobilien-Plattformen für Kurzzeitvermietungen transparent darauf hinweisen, wenn Preise dynamisch angepasst werden.

Personal Pricing

Die Ermittlung personalisierter Preise setzt in der Regel die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten voraus. Dem Datenschutzrecht kommt daher eine besondere Bedeutung zu.

Kommentar PHH

Die Informationspflicht macht die Preisgestaltung transparenter.

Achtung bei der Werbung – dynamische Preise können problematisch sein, wenn beworbene Preise nicht mit den tatsächlichen Preisen im Warenkorb übereinstimmen.

Diskriminierungsverbot

Gesetzliche Grundlage

Es sind Diskriminierungsverbote zu beachten (Dienstleistungsrichtlinie, Gleichstellungsgesetz, Geoblocking-Verordnung).

Besonders kritisch wird es, wenn Preisunterschiede allein aufgrund des Wohnsitzes gemacht werden – vor allem bei grenzüberschreitenden Angeboten. Im Onlinehandel kann der Standort des Kunden oft über die IP-Adresse ermittelt werden (Geolokalisierung).

Dynamic Pricing

Vorsicht bei Preisunterschieden, die allein aufgrund des Wohnsitzes gemacht werden – vor allem bei grenzüberschreitenden Angeboten. Im Onlinehandel lässt sich der Standort von Kund*innen häufig über die IP-Adresse ermitteln (Geolokalisierung). Auch wenn Preisunterschiede zwischen Ländern grundsätzlich zulässig sind, darf der Zugang zu einer Website nicht eingeschränkt werden. Ist Zement in einem italienischen Onlineshop günstiger, muss auch ein österreichisches Bauunternehmen die Möglichkeit haben, dort zu bestellen.

Personal Pricing

Grundsätzlich unzulässig sind Preisunterschiede, die auf dem Geschlecht oder der ethnischen Zugehörigkeit beruhen. Dennoch kommt es häufig vor, dass Frauen für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen höhere Preise zahlen als Männer – etwa beim Friseurbesuch oder für Rasierer. Dieses Phänomen ist auch als »Pink Tax« bekannt. Ob eine unterschiedliche Preisgestaltung allein durch eine vermeintlich höhere Zahlungsbereitschaft von Frauen gerechtfertigt werden kann, ist jedoch fraglich.

Kommentar PHH

Preisunterschiede sind erlaubt, wenn es dafür sachliche Gründe gibt – etwa höhere Lieferkosten, spezielle Technik, saisonale Schwankungen oder teure Lizenzen. Entscheidend ist: Die Ungleichbehandlung muss objektiv nachvollziehbar sein. In der Praxis ist das aber oft eine schwierige Abwägung.

Irreführungsverbot

Gesetzliche Grundlage

Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) sorgt dafür, dass Unternehmer ihre Kund*innen nicht täuschen oder unter Druck setzen, vor allem nicht beim Preis.

Dynamic Pricing

Das UWG verbietet Dynamic Pricing grundsätzlich nicht – solange faire Grenzen eingehalten werden. Problematisch wird es, wenn smarte Preismodelle mit irreführenden oder manipulativen Methoden verknüpft sind. Unzulässig ist es, wenn datenbasierte Preisanpassungen gezielt Druck auf Kund*innen ausüben (»Jetzt oder nie!«). Auch kann Werbung über den Preis irreführend sein, wenn Höhe, Dauer, Ausmaß oder Grund für einen Rabatt nicht richtig dargestellt sind, weil diese dynamisch angepasst werden.

Personal Pricing

Ein bekanntes Beispiel: Bei Tinder zahlten ältere Nutzer mehr fürs Abo als jüngere – ohne Hinweis. Außerdem bekamen inaktive Nutzer gezielt Rabattangebote. Nach Kritik versprach Tinder, ab April 2024 transparenter zu werden: Keine Altersrabatte ohne Info und klare Kennzeichnung personalisierter Preise.

Der Fall zeigt, dass personalisierte Preise zwar erlaubt sind, aber ohne Transparenz schnell unzulässig werden.

Kommentar PHH

Wer als Unternehmen individuelle Preise anhand persönlicher Daten festlegt, muss nicht nur das Datenschutzrecht wahren, sondern auch die Transparenzpflichten nach UWG und Verbraucherrecht einhalten – andernfalls drohen Mahnschreiben, Gerichtsverfahren oder erhebliche Reputationsschäden.

Marktbeherrschung

Gesetzliche Grundlage

Marktbeherrschern verbietet das Kartellrecht bestimmte Verhaltensweisen, die nicht marktmächtigen Unternehmen erlaubt sind. Dynamic Pricing kann für Marktbeherrscher aus kartellrechtlicher Sicht ein Problem sein, wenn Kund*innen zum Beispiel unsachlich diskriminiert oder behindert werden.

Dynamic Pricing – Personal Pricing

Dynamic Pricing kann auch ein Fall fürs Kartellrecht werden – zum Beispiel, wenn marktbeherrschende Unternehmen ihre Preise zulasten der Kund*innen unsachlich anpassen. Kritisch wird es, wenn in Echtzeit je nach verwendeter URL oder Device andere Preise verlangt werden. Werden Preise deutlich höher angesetzt, als es bei funktionierendem Wettbewerb üblich wäre, liegt Missbrauch nahe. Heißt konkret: Dynamic und Personal Pricing sind erlaubt – aber wer seine Marktmacht unfair ausspielt, muss mit Ärger rechnen. Bestes Beispiel: Nachdem die Preise für Oasis- und Taylor-Swift-Tickets durch dynamische Modelle explodierten, schaltete sich die EU-Kommission ein. Dies gilt für alle Branchen gleichermaßen, auch in der Bauwirtschaft.

Kommentar PHH

Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung, die solche Pricing-Modelle einsetzen, müssen genau aufpassen: Automatisierung schützt nicht vor Strafe, wenn daraus ein kartellrechtlicher Verstoß entsteht.

Kontrolle

Gesetzliche Grundlage

Kontrollorgane sind die Arbeiterkammer, Konsumentenschutzverbände wie der VKI, die Bundeswettbewerbsbehörde oder die Datenschutzbehörde.

Dynamic Pricing – Personal Pricing

Dynamic und Individual Pricing bewegt sich rechtlich auf einem Grat zwischen unternehmerischer Freiheit und dem Schutz der Kund*innen. Wer die gesetzlichen Spielregeln missachtet, riskiert saftige Strafen und Gerichtsverfahren. Mitbewerber oder Verbraucherschutzorganisationen können nach dem UWG Klage einreichen oder einstweilige Verfügungen erwirken – und das kann schnell richtig teuer werden.

Kommentar PHH

Neben den rechtlichen Risiken darf nicht übersehen werden, dass spürbare Reputations- und Imageschäden drohen, wenn negative Schlagzeilen die Runde machen. Auch das Vertrauen der Kund*innen kann verloren gehen.

Bild: »Mit dynamischen Preismodellen lassen sich höhere Umsatzrenditen erzielen. Doch besonders in der Bau- und Immobilienbranche, wo langfristige Geschäftsbeziehungen eine zentrale Rolle spielen, kann eine unfaire oder schwer nachvollziehbare Preispolitik zu Auftragsverlusten, Kundenabwanderung oder Imageschäden führen«, warnt Martina Stranzinger-Maier, Partnerin bei PHH und Leiterin des Dispute-Bereichs. Sie ist spezialisiert auf Green Claims, Dynamic Pricing, unlauteren Wettbewerb und strittige Verfahren.

Fazit

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Dynamic und Personal Pricing zielen darauf ab, einerseits die Freiheit des Wettbewerbs zu bewahren, andererseits aber das Recht der Konsument*innen auf Information und Schutz vor Diskriminierung zu sichern. Dennoch gibt es vor allem im digitalen Bereich immer wieder Beschwerden über sehr zweifelhafte Praktiken einzelner Unternehmen. Dynamic Pricing bietet Unternehmen große Chancen, ihre Erlöse zu maximieren – sei es durch gezielte Absatzsteigerung, die flexible Anpassung an Nachfrageschwankungen oder die smarte Ansprache neuer Kund*innengruppen. In vielen Branchen und im Online-Handel sind solche Modelle längst etabliert. Auch im B2B-Bereich ist davon auszugehen, dass sich mit dynamischen Preismodellen höhere Umsatzrenditen erzielen lassen. Doch bei aller Flexibilität bleibt Dynamic Pricing ein Balanceakt. Besonders in der Bau- und Immobilienbranche, wo langfristige Geschäftsbeziehungen eine zentrale Rolle spielen, kann eine unfaire oder schwer nachvollziehbare Preispolitik zu Auftragsverlusten, Kundenabwanderung oder Imageschäden führen. Langfristiger Erfolg gelingt deshalb nur mit fairer, nachvollziehbarer Preissetzung und einer klaren Kommunikation gegenüber den Kund*innen.

Über PHH

PHH Rechtsanwält:innen GmbH ist eine der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs und national sowie international als solche mehrfach ausgezeichnet. Die sieben PHH-Partner und rund 50 Mitarbeitende arbeiten in Experten-Clustern, die von M&A und Banking & Finance über Prozessführung bis hin zu Immobilienrecht sowie Öffentlichem Recht und ESG reichen. PHH steht für hochqualifizierte Rechtsberatung, Loyalität und kreative Lösungen. Das Thema ESG wird auch selbst gelebt. Seit Sommer 2024 bezieht PHH als Teil der OurPower Energiegenossenschaft seinen Strom von dem privaten PV-Park auf Gut Althann. www.phh.at

- Details

ThemaThema

- Details

- Thema

Früh an Bord

- Redaktion

- 22.Oct.2025

- Details

- Thema

Kooperation als Überlebensstrategie in der Bauwirtschaft

- Redaktion

- 17.Oct.2025

- Details

- Thema

Gemeinsam besser ans Ziel

- Bernd Affenzeller

- 24.Sep.2025

- Details

- Thema

Lean in der Baustellenpraxis

- Bernd Affenzeller

- 01.Sep.2025

Bau & Wirtschaft

- Details

- Bau | Immobilien

Wachstum im Fertighausmarkt

- Redaktion

- 20.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Steigende Baukosten und Baupreise

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

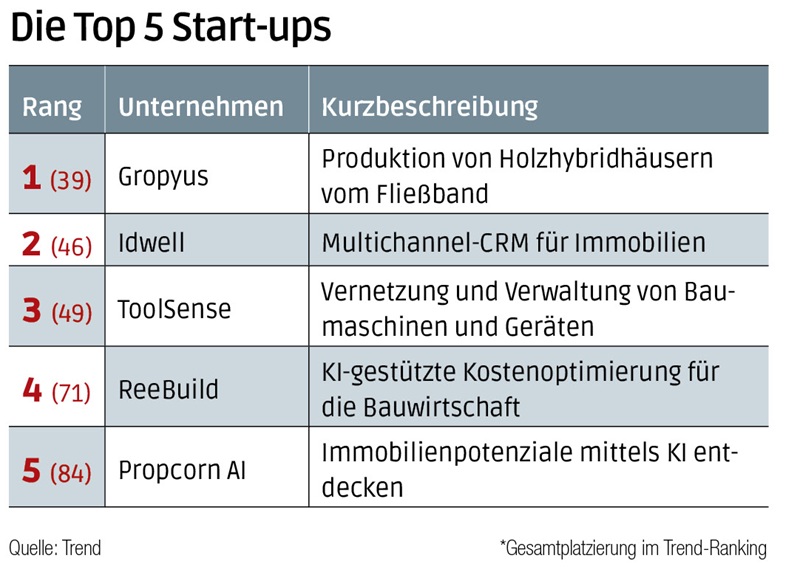

Die besten Start-ups der Bau- und Immobilienwirtschaft

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Wenn die KI bei Asphalt und Beton mitmischt

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Aus für Sanierungsbonus: Das sagt das Ministerium

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Aus der Praxis: Verlust des Werklohns

- Redaktion

- 17.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Bank Austria schnürt Wohnbaupaket

- Redaktion

- 17.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Rosenberger Telematics bei VDBUM-Großseminar

- Redaktion

- 16.Feb.2026

Leben & StilView all

- Details

- Köpfe

Neuer Geschäftsführer bei CIS Certification

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Eventtipp: Digital X in Wien

- Redaktion

- 13.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Logieren im Stadtpalais

- Angela Heissenberger

- 11.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Gerichte und Geschichte

- Rhea Krčmářová

- 11.Feb.2026

Office & TalkView all

- Details

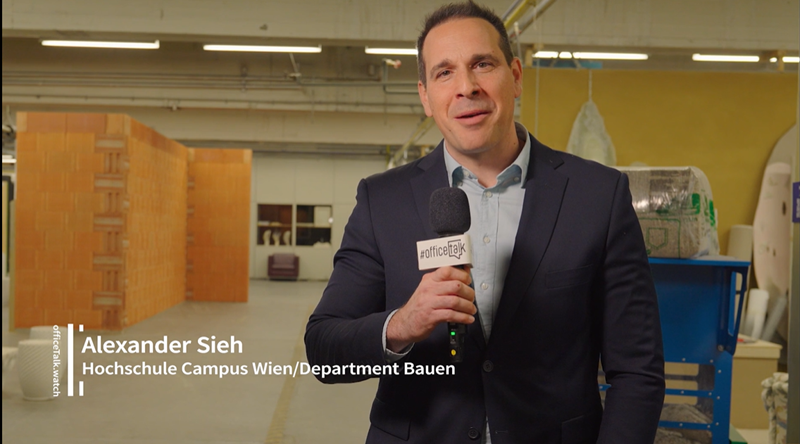

- Officetalk

Round Table: "Die jungen Wilden"

- Redaktion

- 04.Feb.2026

- Details

- Officetalk

„Wir müssen das Ziel 2050 ernst nehmen"

- Gerhard Popp

- 27.Jan.2026

- Details

- Officetalk

Enquete Gründung und Nachfolge

- Gerhard Popp

- 03.Nov.2025

- Details

- Officetalk

Kooperation als Überlebensstrategie in der Bauwirtschaft

- Redaktion

- 17.Oct.2025

Produkte & ProjekteView all

- Details

- Projekte

Größte E-Lkw-Flotte der Abfallwirtschaft

- Redaktion

- 11.Feb.2026

- Details

- Projekte

Bilfinger: Wasserstoffanlage in Lingen

- Redaktion

- 06.Feb.2026

- Details

- Projekte

ABB setzt auf Open-Source-Plattform

- Redaktion

- 06.Feb.2026

- Details

- Projekte

Zusammenarbeit verlängert

- Redaktion

- 21.Jan.2026