- Details

- Bau | Immobilien

Zinswunder Zürich

Wie Genossenschaften in der Schweiz dank kluger Finanzierung Wohnungen leistbar halten – und was Österreich daraus lernen kann.

Bild: Treppenhaus mit Tageslicht an der Genossenschaftsstraße 18, entworfen von Architekturbüro Miroslav Šik. Das Gebäude ist Teil des Genossenschaftsprojekts »Mehr als Wohnen« im Züricher Hunziker-Areal.

Während Österreichs Bauträger mit steigenden Zinsen kämpften, gönnte sich Zürich ein Finanzierungswunder: Kredite fast zum Nulltarif, Fonds mit sozialen Auflagen und Hypotheken, die nie abbezahlt werden müssen. Ausgerechnet die globale Finanzmetropole zeigt, wie Wohnen leistbar bleibt.

»Ob man in Zürich mit 1,04 Prozent Zinsen finanzierte oder in Österreich mit drei bis vier Prozent – das ist ein enormer Unterschied«, bringt VWBF-Vorstand Michael Gehbauer die Dimension auf den Punkt. Möglich machten das Instrumente wie der Fonds de Roulement, staatliche Bürgschaften oder Kredite ohne Tilgung.

Bürgschaften als Zinsbremse

Besonders ins Auge sticht die Emissionszentrale der Gemeinnützigen (EGW). Sie bündelt Projekte und platziert Anleihen am Kapitalmarkt – abgesichert durch staatliche Bürgschaften. Das gute Rating der Schweiz drückt die Zinsen deutlich unter Marktniveau. Für Genossenschaften bedeutet das: Fixzinsen über 20 Jahre, Planungssicherheit und Mieten, die nachhaltig leistbar bleiben.

Ein Fonds als Hebel

Ein weiteres zentrales Instrument ist der Fonds de Roulement. Er stellt pro Wohnung 30.000 bis 60.000 Franken bereit – günstig, aber an strenge Auflagen geknüpft. »Der Fonds entlastet die Genossenschaften beim Eigenkapital«, erklärt Kathrin Schriber, »und er ist an strenge Qualitätsstandards gebunden – bis hin zu Kriterien wie Energieeffizienz, Barrierefreiheit oder ob der Eingangsbereich Begegnungen fördert.« Damit wird öffentliche Förderung direkt an gesellschaftlichen Mehrwert gekoppelt.

Schulden, die bleiben dürfen

Für österreichische Bauträger schwer vorstellbar: In der Schweiz werden Kredite oft gar nicht vollständig getilgt. Bis zu 60 Prozent der Hypothek bleiben dauerhaft bestehen, es werden nur die Zinsen gezahlt. »Das zeugt von einem unglaublichen Vertrauen in den Schweizer Immobilienmarkt«, betonte Architektin und Forscherin Rebekka Hirschberg. Kathrin Schriber ergänzte: »Die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft schützt doppelt – einmal mietrechtlich und einmal als Genossenschafterin. Damit ist es sehr schwierig, jemanden hinauszubekommen. Diese Sicherheit trägt zum Vertrauen bei.«

Zürich geht innovative Wege

Auch beim Umgang mit Grundstücken geht Zürich innovative Wege. Wo die Stadt Flächen im Baurecht vergibt, bleibt sie Eigentümerin, die Genossenschaft zahlt dafür einen Zins – mit Kappungsklauseln, teils bei rund 15 Prozent der Mieteinnahmen. Ohne solche Regelungen wären viele Projekte kaum machbar. Wien nutzt das Instrument des Baurechts ebenfalls, allerdings in einem anderen Umfang.

Fonds gegen den Preisdruck

Seit 2025 gibt es zudem den Wohnraumfonds der Stadt Zürich, ausgestattet mit 300 Millionen Franken. Er erlaubt Genossenschaften, in Bieterverfahren mitzuhalten, in denen sonst nur Fonds oder Pensionskassen erfolgreich wären. »Das ermöglicht uns, auch in überhitzten Märkten mitzuhalten, wo sonst nur institutionelle Investoren zum Zug kämen«, erklärt Stefan Schneider, Geschäftsführer der Wohnbaugenossenschaften Zürich. Ein in der Schweiz einmaliges Instrument: Laut Schneider wurden bereits zwei bis drei Fälle erfolgreich umgesetzt – ein Anfang, aber noch mit offenem Ausgang.

Kleine Strukturen, große Vielfalt

Während in Österreich große Bauvereinigungen Zehntausende Wohnungen verwalten, sind Zürcher Genossenschaften oft klein. Manche haben nur ein oder zwei Projekte im Bestand. »Das zeigt, dass sich der Sektor hier sehr stark ausdifferenziert hat«, so Gehbauer. »Aber gerade diese Vielfalt macht ihn interessant – und zwingt uns in Österreich zum Nachdenken, wie wir Strukturen effizient halten.«

Demografisch stößt Zürich allerdings an Grenzen: Fast 40 % der Haushalte sind Einpersonenhaushalte, während Genossenschaftswohnungen überwiegend 3- bis 4,5-Zimmer umfassen. Die Nachfrage nach kleineren Einheiten wächst, doch das Angebot hinkt hinterher.

Sanieren oder abreißen?

Auffällig ist auch der unterschiedliche Umgang mit Beständen. In Österreich gilt Sanierung als Standard. In Zürich hingegen wird häufiger abgerissen und neu gebaut – oft, um energetische Standards zu erfüllen oder eine dichtere Bebauung zu ermöglichen. In den letzten zehn Jahren wurden 4.300 Wohnungen abgerissen und 7.900 neu erstellt, ein Plus von 3.600 Wohnungen.

Markt und Gemeinnützigkeit

Zürich setzt mit Bürgschaften, Fonds und Teilentschuldung auf ein Instrumentarium, das in Österreich so nicht existiert – und schafft damit stabile Rahmenbedingungen. Gleichzeitig zeigt sich auch, dass Wien mit seinem Mix aus frei finanziertem und gemeinnützigem Wohnbau eigene Stärken hat. In der Schweiz verhindert der Staat Spekulation; in Österreich bringt der Markt Effizienz.

Beide Modelle haben ihre Ironien: Zürich, globale Finanzmetropole, zügelt ausgerechnet den Immobilienmarkt. Wien wiederum kämpft mit hohen Zinsen, kann aber auf gewachsene Strukturen setzen. Am Ende zeigt sich: Entscheidend sind nicht ideologische Modelle, sondern jene Werkzeuge, die in der Praxis den größten Spielraum für leistbares Wohnen eröffnen.

Belastung & Energie

Bild: Fassade von »Haus E« am Hunzikerplatz, entworfen von Müller Sigrist Architekten.

- 12 % der Schweizer Haushalte gelten als wohnkostenüberbelastet (>40 % Einkommen für Wohnen). EU-Schnitt: 8,7 %, Österreich: 7,4 %.

- Zwei Drittel der Genossenschaftswohnungen in der Schweiz werden noch fossil beheizt.

- Wohnflächenverbrauch: Genossenschaft Zürich Ø 35 m²/Person, privater Sektor Ø 42 m².

- Details

ThemaThema

- Details

- Thema

Früh an Bord

- Redaktion

- 22.Oct.2025

- Details

- Thema

Kooperation als Überlebensstrategie in der Bauwirtschaft

- Redaktion

- 17.Oct.2025

- Details

- Thema

Gemeinsam besser ans Ziel

- Bernd Affenzeller

- 24.Sep.2025

- Details

- Thema

Lean in der Baustellenpraxis

- Bernd Affenzeller

- 01.Sep.2025

Bau & Wirtschaft

- Details

- Bau | Immobilien

Wachstum im Fertighausmarkt

- Redaktion

- 20.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Steigende Baukosten und Baupreise

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

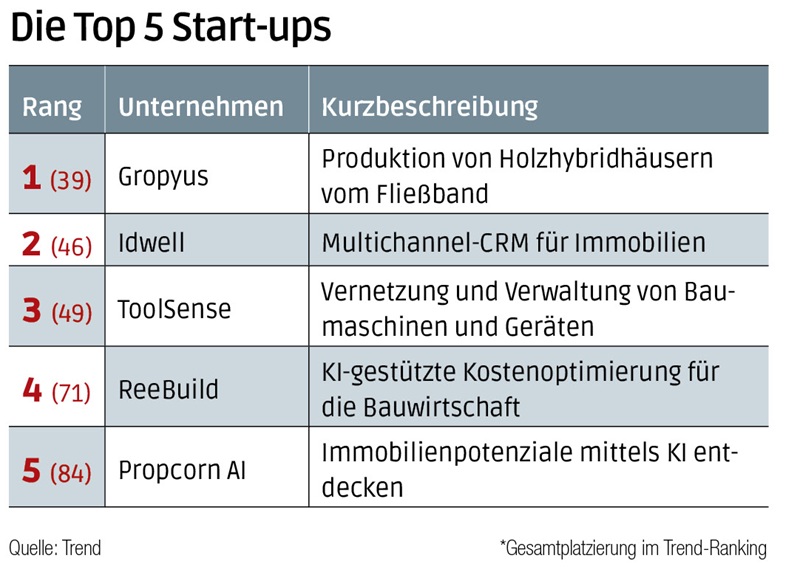

- Bau | Immobilien

Die besten Start-ups der Bau- und Immobilienwirtschaft

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Wenn die KI bei Asphalt und Beton mitmischt

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Aus für Sanierungsbonus: Das sagt das Ministerium

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Aus der Praxis: Verlust des Werklohns

- Redaktion

- 17.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Bank Austria schnürt Wohnbaupaket

- Redaktion

- 17.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Rosenberger Telematics bei VDBUM-Großseminar

- Redaktion

- 16.Feb.2026

Leben & StilView all

- Details

- Köpfe

Neuer Geschäftsführer bei CIS Certification

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Eventtipp: Digital X in Wien

- Redaktion

- 13.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Logieren im Stadtpalais

- Angela Heissenberger

- 11.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Gerichte und Geschichte

- Rhea Krčmářová

- 11.Feb.2026

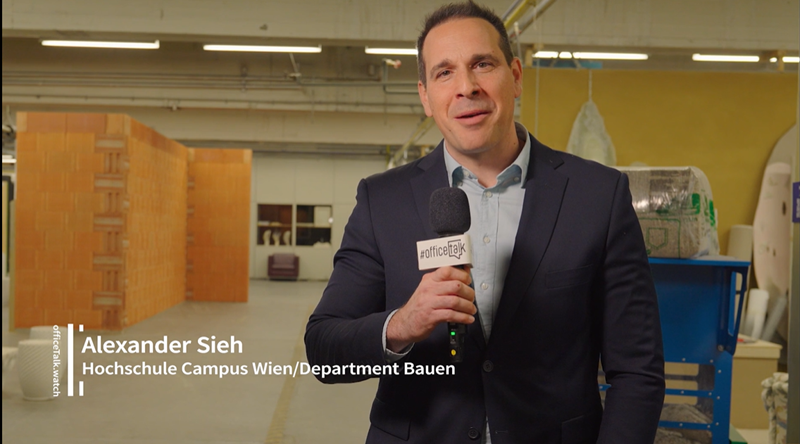

Office & TalkView all

- Details

- Officetalk

Round Table: "Die jungen Wilden"

- Redaktion

- 04.Feb.2026

- Details

- Officetalk

„Wir müssen das Ziel 2050 ernst nehmen"

- Gerhard Popp

- 27.Jan.2026

- Details

- Officetalk

Enquete Gründung und Nachfolge

- Gerhard Popp

- 03.Nov.2025

- Details

- Officetalk

Kooperation als Überlebensstrategie in der Bauwirtschaft

- Redaktion

- 17.Oct.2025

Produkte & ProjekteView all

- Details

- Projekte

Größte E-Lkw-Flotte der Abfallwirtschaft

- Redaktion

- 11.Feb.2026

- Details

- Projekte

Bilfinger: Wasserstoffanlage in Lingen

- Redaktion

- 06.Feb.2026

- Details

- Projekte

ABB setzt auf Open-Source-Plattform

- Redaktion

- 06.Feb.2026

- Details

- Projekte

Zusammenarbeit verlängert

- Redaktion

- 21.Jan.2026