- Details

- Bau | Immobilien

Sanierungsbonus brachte Milliarden-Impulse

Trotz einer angespannten Konjunktur hat der »Sanierungsbonus 2023/24« des österreichischen Bundesministeriums für Klimaschutz (BMK) signifikante volkswirtschaftliche Effekte ausgelöst.

Eine aktuelle Studie des emeritierten Linzer Volkswirtschaftlers Friedrich Schneider und Martin Reindl im Auftrag von Internorm zeigt: Die staatlichen Förderungen für thermische Sanierungen von Bestandsgebäuden im privaten Haus- und Wohnbau haben auch unter Berücksichtigung eines geschätzten Mitnahmeeffekts von 30 % 2023 und 2024 Investitionen in Höhe von rund 2,32 Milliarden Euro induziert.

Hintergrund

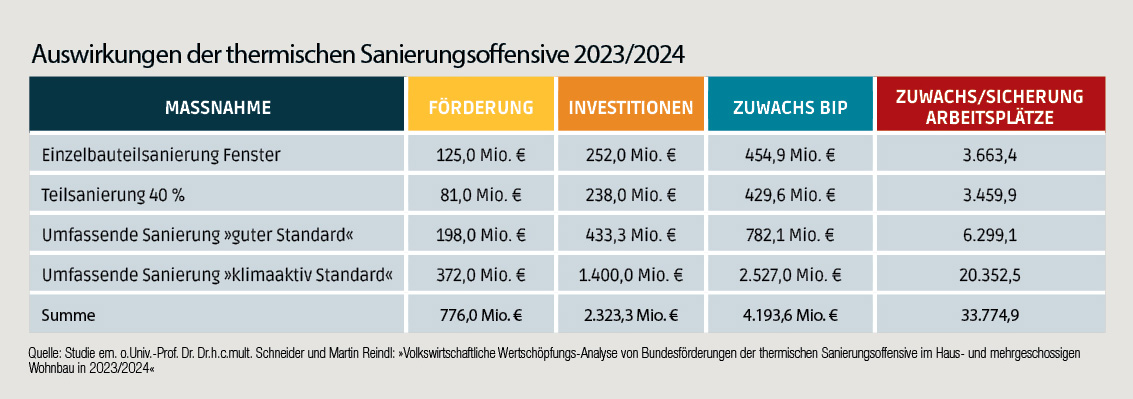

In den Jahren 2023 und 2024 wurden im Rahmen des »Sanierungsbonus« vom BMK insgesamt 776 Millionen Euro an Förderungen für Einzelbauteilsanierungen, Teilsanierungen mit mindestens 40 % Heizwärmebedarf-Reduktion und umfassende Sanierungen nach »gutem« bzw. »klimaaktiv«-Standard ausgeschüttet. Das Ergebnis: eine volkswirtschaftliche Wertschöpfung von über 4,19 Milliarden Euro. Zudem belegt die Simulationsanalyse der Studie, dass der Sanierungsbonus rund 33.775 Arbeitsplätze gesichert oder geschaffen hat – im Jahresdurchschnitt waren es etwa 16.900. Damit erwies sich das Förderprogramm in einem von Bauinvestitionsrückgang (-9,3 % im Jahr 2023) geprägten Markt als beschäftigungs- und konjunkturpolitischer Stabilisator.

Mehrwert für den Staat

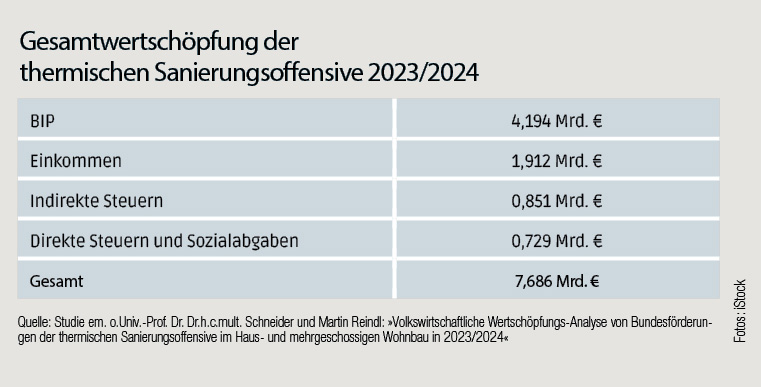

Nicht nur Betriebe und Beschäftigte, sondern auch der Fiskus profitierte: Insgesamt wurden 851 Millionen Euro an zusätzlichen indirekten Steuern (z. B. Umsatzsteuer) sowie 729 Millionen Euro an direkten Steuern und Sozialabgaben generiert – rund 1,58 Milliarden Euro zusätzlich, die ohne die Förderanreize nicht entstanden wären. Diese Rückflüsse stellen knapp das Doppelte der eingesetzten Fördermittel dar.

Fazit

»Die in der Studie festgestellten positiven ökonomischen Effekte wären ohne die staatlichen Förderungen im Rahmen der thermischen Sanierungsoffensive 2023/2024 in Österreich nicht aufgetreten«, fassen die Autoren Friedrich Schneider und Martin Reindl zusammen. Damit belegt die Studie eindrucksvoll, dass Klimaschutzinvestitionen in der Baubranche nicht nur einen ökologischen, sondern auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen stiften. In Zeiten konjunktureller Schwäche wirken Fördermaßnahmen wie der Sanierungsbonus als multiplikative Impulsgeber – mit direktem Nutzen für Bauunternehmen, Zulieferer, Handwerk und öffentliche Haushalte.

Neue Allianz für Sanierung

Angesichts der zahlreichen Herausforderungen und des drohenden Kahlschlags bei der Sanierungsförderung haben sich der Handelsverband (HV), der Verband der Baustoffhändler Österreichs (VBÖ) und der Forschungsverband der österreichischen Baustoffindustrie (FBI) sowie ausgewählte Unternehmen aus dem Baugewerbe, der Baustoffindustrie und dem Baustoffhandel zusammengetan, um mit einer Stimme mehr Gehör bei der Politik zu finden. Ihre zentralen Wünsche und Forderungen lauten:

1. Ein öffentliches Bekenntnis zur volkswirtschaftlichen Systemrelevanz der Bau- und Sanierungswirtschaft sowie des Baustoffhandels – als Rückgrat für Beschäftigung,

Innovation und Eigentum in Österreich.

2. Kurzfristige Maßnahmen, etwa durch zusätzliche Budgetmittel oder Übergangsregelungen, um Investitionssicherheit wiederherzustellen.

3. Die sofortige Wiedereinführung der Zweckwidmung des Wohnbauförderungsbeitrages zu Gunsten der Errichtung und Sanierung von Wohnraum.

4. Eine transparente Analyse, warum Entscheidungen wie der Stopp von Sanierungs-, Wohnbau- und Heizungsförderungen in der Steiermark ohne vorherige Einbindung oder frühzeitige Kommunikation an die Interessenvertretung getroffen wurden – mit dem Ziel, künftig besser vorbereitet und proaktiv handlungsfähig zu sein.

5. Eine aktive Mitgestaltung des angekündigten Evaluierungsprozesses, mit starker inhaltlicher Beteiligung von Interessenvertretungen wie HV, VBÖ und FBI.

6. Durchforstung und Entrümpelung von Bauvorschriften

7. Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren

8. Förderung von Aufstockungen, Nachverdichtung und effizienter Nutzung des Bestandes

9. Gezielte Anreizmodelle für junge Menschen, um Wohnraum erwerben zu können

Sanierungsgipfel: Herausforderungen und Lösungen

Bild: Die Initiator*innen des ersten Sanierungsgipfel: (v.l.n.r.): Helene Konrad (IG Lebenszyklus Bau), Iris Kaltenegger (RENOWAVE.AT), Daniel Fügenschuh (Bundeskammer der Ziviltechniker:innen), Martin Aichholzer (ÖIAV), Inge Schrattenecker (ÖGUT, klimaaktiv Gebäude), Margot Grim (IG Lebenszyklus Bau, e7), Wolfgang Kradischnig (IG Lebenszyklus Bau, DELTA), Ulla Unzeitig und Susanne Formanek (RENOWAVE.AT).

Beim ersten österreichischen Sanierungsgipfel, veranstaltet von der IG Lebenszyklus Bau und RENOWAVE.AT gemeinsam mit der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen, wurden nicht nur zentrale Herausforderungen für die Sanierung identifiziert, sondern auch konkrete Lösungen präsentiert.

Der Flächenverbrauch wächst schneller als die Bevölkerung – ein Missverhältnis, das von der Finanz- und Steuerpolitik nicht aufgefangen wird. Dies ist insbesondere deshalb von Bedeutung, damit der Selbstversorgungsgrad mit landwirtschaftlichen Produkten in Österreich erhalten bleiben kann.

Lösungsansatz: Die Einführung ökologischer Lenkungsinstrumente wie eine Grundsteuerreform, differenzierte Steuersätze für unbebaute Grundstücke oder eine Verkehrserregerabgabe.

Hausverwaltungen sind zentrale Akteure in der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen im mehrgeschossigen Wohnbau. Gleichzeitig ist die Willensbildung bei Wohnungsgemeinschaften ein komplexer und (kosten-)aufwendiger Prozess.

Lösungsansatz: Anreizsysteme (auch finanzieller Natur), Schulungen und Dialogformate anbieten, um Hausverwaltungen als Partner für klimafitte Sanierungen zu gewinnen.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen machen Sanierung – besonders im preisgedeckelten Mietsegment – oft unrentabel.

Lösungsansatz: Eine Reform des Richtwertsystems unter Berücksichtigung energietechnischer und baulicher Qualitätskriterien würde gezieltere Investitionen ermöglichen, besonders mit innovativen Finanzierungsmodellen und einer reduzierten »Umbauordnung«.

Geringe Abschreibungssätze bremsen Investitionen und hemmen Sanierungsdynamiken.

Lösungsansatz: Flexiblere und kürzere Abschreibungszeiträume – gekoppelt an Nachhaltigkeitskriterien – schaffen finanzielle Spielräume für Investor*innen.

Wichtige Informationen – etwa zum energietechnischen Zustand von Gebäuden – sind unvollständig oder nicht vergleichbar, da die Umsetzung nationaler Vorgaben auf Länderebene stagniert. Darüber hinaus fehlen Benchmarks als Leitplanken und klare Definitionen für eine ganzheitliche Betrachtung der ökologischen, funktionalen und wirtschaftlichen Auswirkungen.

Lösungsansatz: Daten der Errichtung und der Nutzung sind aufzubauen, um Einsparungsziele festlegen zu können. Es braucht eine koordinierte Datenerhebung und neue institutionalisierte Datenerhebungsformate zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, dadurch entstehen klare Definitionen. Eine gezielte Bedarfsklärung und strukturierte Leitfäden mit Benchmarks schaffen eine verlässliche Planungsgrundlage für nachhaltiges Bauen.

Sanierungsmaßnahmen scheitern häufig an starren gesetzlichen Vorgaben oder Eigentumsverhältnissen, obwohl sie ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll wären.

Lösungsansatz: Prüfung und Anpassung relevanter Gesetze wie MRG, WEG und ABGB zur Ermöglichung notwendiger Sanierungsmaßnahmen.

- Details

ThemaThema

- Details

- Thema

Früh an Bord

- Redaktion

- 22.Oct.2025

- Details

- Thema

Kooperation als Überlebensstrategie in der Bauwirtschaft

- Redaktion

- 17.Oct.2025

- Details

- Thema

Gemeinsam besser ans Ziel

- Bernd Affenzeller

- 24.Sep.2025

- Details

- Thema

Lean in der Baustellenpraxis

- Bernd Affenzeller

- 01.Sep.2025

Bau & Wirtschaft

- Details

- Bau | Immobilien

Wachstum im Fertighausmarkt

- Redaktion

- 20.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Steigende Baukosten und Baupreise

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

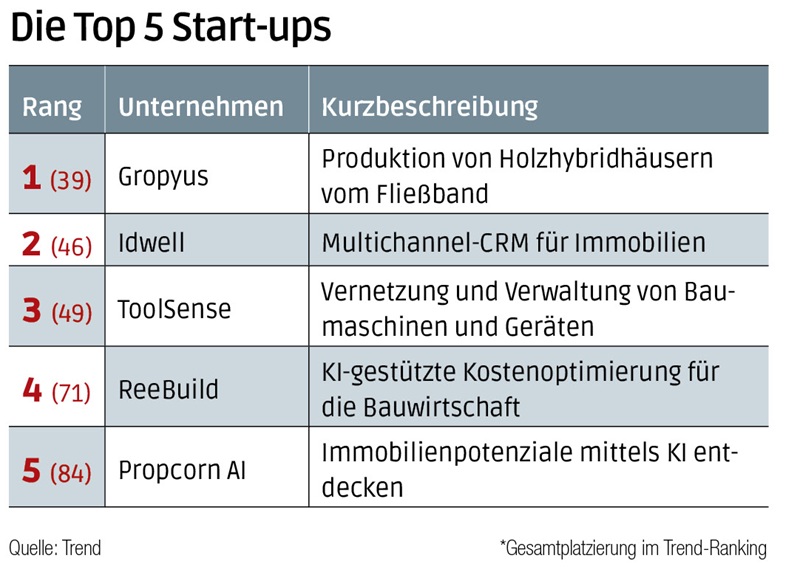

Die besten Start-ups der Bau- und Immobilienwirtschaft

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Wenn die KI bei Asphalt und Beton mitmischt

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Aus für Sanierungsbonus: Das sagt das Ministerium

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Aus der Praxis: Verlust des Werklohns

- Redaktion

- 17.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Bank Austria schnürt Wohnbaupaket

- Redaktion

- 17.Feb.2026

- Details

- Bau | Immobilien

Rosenberger Telematics bei VDBUM-Großseminar

- Redaktion

- 16.Feb.2026

Leben & StilView all

- Details

- Köpfe

Neuer Geschäftsführer bei CIS Certification

- Redaktion

- 18.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Eventtipp: Digital X in Wien

- Redaktion

- 13.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Logieren im Stadtpalais

- Angela Heissenberger

- 11.Feb.2026

- Details

- Leben & Stil

Gerichte und Geschichte

- Rhea Krčmářová

- 11.Feb.2026

Office & TalkView all

- Details

- Officetalk

Round Table: "Die jungen Wilden"

- Redaktion

- 04.Feb.2026

- Details

- Officetalk

„Wir müssen das Ziel 2050 ernst nehmen"

- Gerhard Popp

- 27.Jan.2026

- Details

- Officetalk

Enquete Gründung und Nachfolge

- Gerhard Popp

- 03.Nov.2025

- Details

- Officetalk

Kooperation als Überlebensstrategie in der Bauwirtschaft

- Redaktion

- 17.Oct.2025

Produkte & ProjekteView all

- Details

- Projekte

Größte E-Lkw-Flotte der Abfallwirtschaft

- Redaktion

- 11.Feb.2026

- Details

- Projekte

Bilfinger: Wasserstoffanlage in Lingen

- Redaktion

- 06.Feb.2026

- Details

- Projekte

ABB setzt auf Open-Source-Plattform

- Redaktion

- 06.Feb.2026

- Details

- Projekte

Zusammenarbeit verlängert

- Redaktion

- 21.Jan.2026